“サンデー・ブランチ・クラシック” 2017.12.10 ライブレポート

毎週日曜日の渋谷で、実力のある奏者を招いて開催される『サンデー・ブランチ・クラシック』。「クラシック」と銘打ってはいるが、枠にとらわれず、ジャズやポップスなどを得意とする奏者も登場する。

12月10日は、女性4人からなるユニットの「1966カルテット」が登場した。ヴァイオリンの松浦梨沙をリーダーとして、ヴァイオリンの花井悠希、チェロの林はるか、ピアノの江頭美保というメンバーで活動している。カルテット名の“1966”とはビートルズの来日年のことで、ビートルズをはじめとする洋楽ロックのカバーを活発に行うユニットだ。

『サンデー・ブランチ・クラシック』には2017年6月4日以来の出演となる。会場には大勢のファンが詰めかけて満員となっているが、今日はどんな演奏を聴かせてくれるのだろうか。

13時の開演時刻とともに舞台に登場したメンバーたちは、早速演奏を披露してくれた。ピアノの和音に続けて、弦楽器が耳に馴染みのあるメロディーを奏でる。ビートルズの「ノルウェイの森」だ。歌いだしたくなる叙情的なメロディーが、弦楽器の中で受け渡される。メロディーはユニゾンで弾かれるだけでなく、カノンのように重なり合って豊かな表情を見せる。音楽は徐々に盛り上がり、情熱的なクライマックスをつくって終わりとなる。

「皆さんありがとうございます、1966カルテットです。先日、私たちはCDデビュー7周年を迎え、無事8年目に突入いたしました! そんな私たちが取り組んでいるのが、『UKロックヒストリー』です。ビートルズの枠を少し超えて、英国ロック界を彩ってきた名曲を、1960年代から現在まで一気にカバーする試みです。ビートルズを外側から見ることで、新たな魅力を発見できたらと考えています。今日はその『UKロックヒストリー』の第2弾ということで、今日は喋ってる暇もありません(笑)。どんどん進みたいと思います」

30分強のミニコンサートだが、たくさんの新曲を届けてくれるということで、トークをする時間も節約したい様子だ。

2曲目に演奏されるのは、ポリス「見つめていたい」。導入は、2本のヴァイオリンのピッツィカートと、ピアノによる短い刻みだ。早めのビートに乗って、チェロがメロディーを奏でる。たっぷりとした、包み込むような音色が魅力的だ。メロディーは切々と訴えるように繰り返され、やがて2本のヴァイオリンの合奏に移っていく。ヴァイオリンの高音域でも、音色は優しく豊かな和音が聴こえる。落ち着いた雰囲気で曲を閉じると、再び惜しみない拍手が起きた。

次に演奏された3曲目は、オアシス「Don't Look Back in Anger」。情感にあふれたピアノの導入に続けて、弦楽器による闊達なメロディーが現れる。ロックからとった旋律だが、パッヘルベルのカノンを連想するクラシカルで暖かい響きのアレンジだ。

ピアノが刻む力強いビートとともに、音楽は徐々に盛り上がっていく。1stヴァイオリンとチェロによる掛け合いや、2ndヴァイオリンがセンチメンタルに奏でるメロディーなどの見せ場を経て、静かにテンポを緩めて収束していく。

切れ目なく、4曲目のエルトン・ジョン「Candle in the Wind」の演奏に入った。2ndヴァイオリンとチェロがゆったりとしたリズムをつくり、その上に載って1stヴァイオリンの旋律が歌う。落ち着いた上品な雰囲気は、バロックか古典派の室内楽に近い。

やがてピアノが伴奏に入ると、全体に動きのある音楽となる。テンポを落とし、じっくりとためを作りながら、ロマンティックで叙情的なメロディーを歌い上げていく。ヴァイオリンの高音域で歌うメロディーからは、胸を打つような切なさも感じられる。最後には、しっとりとした雰囲気の中、穏やかに幕を閉じる。

満場の拍手に応えつつ、再び松浦がコメントする。

「これまでもグループ内でユニットをつくっての活動もしてきました。私と花井ちゃんは、ビートルズの『A Hard Day's Night』を、はるちゃん(林)とはクイーンの『地獄へ道づれ』を弾いてきました。そこで、次は私と美保さん(江頭)でやってみたいなというところから、次の演奏は2対2に分かれてのユニット対決をお届けします。

まずはるちゃん・花井ちゃんのペアに、アニマルズ『朝日のあたる家』を弾いていただきたいと思います。リーダーからの「愛のムチ」と言える編曲に仕上がっていまして(笑)、超絶技巧が盛りだくさんです。二人の奮闘ぶりを見ていただけたらと思います。そしてお姉さんチームは、レッド・ツェッペリン『カシミール』をお届けします!」

![ヴァイオリン花井悠希、チェロ林はるか]()

ヴァイオリン花井悠希、チェロ林はるか

元気の良い曲紹介に続けて、花井・林によるアニマルズ「朝日のあたる家」の“変奏曲”の演奏が始まった。クラシカルで荘厳な雰囲気の導入で始まると、タイトルの通りに同じメロディーが次々と変奏されていく。チェロのゆったりした伴奏に大きな動きのヴァイオリンの旋律を聞かせたかと思うと、今度は逆にチェロが大きな動きになる。デュオならではの掛け合いの緊張感が伝わってくる。

さらに、重音による激しい曲想、急速なピッツィカート奏法、フラジオレットを多用した糸を引くような高音と、クラシックの弦楽器による様々な技巧が披露される。最後には、情熱にあふれる迫力満点の変奏を響かせて終止する。

![ヴァイオリン松浦梨沙、ピアノ江頭美保]()

ヴァイオリン松浦梨沙、ピアノ江頭美保

切れ目なく、今度は松浦と江頭による、レッド・ツェッペリン「カシミール」の演奏に移る。重厚なピアノの和音に導かれ、ヴァイオリンが叩きつけるような重音を連打する。クラシックの楽器ながら、ロックの激しいビート感を見事に再現していた。やがて、ヴァイオリンに情熱的なメロディーが現れ、音楽をさらに盛り上げていく。曲想に合わせて動きも激しくなり、視覚的にも魅せる演奏だ。ピアノの刻む重厚なビートに乗ってヴァイオリンがテンションを上げていくが、甲高い高音域になっても音の厚みを失わない。クライマックスの緊張感を保ったまま、終わりまでを駆け抜けた。

気迫に満ちた2組のユニットの演奏に、会場全体が拍手を贈った。

「さて、この『サンデー・ブランチ・クラシック』ですが、曲目にクラシックの曲も入れないといけないので、私たちのデビュー時から楽曲のアレンジをしてくださっている加藤真一郎先生の曲を演奏したいと思います。2年前に私たちのために書いてくださった曲で、クラシックの現代曲に入ると思いますので。2年ぶりに弾いてみると、以前は気付かなかったことにも気付けて、クラシックとはそういうものなんだなぁと思いました。私たちの『UKロックヒストリー』もそうなればいいな、と。ベートーヴェンのようなクラシックは、演奏者ごとの解釈がありますが、レッド・ツェッペリンのようなロックだとオリジナルが絶対です。でも、私たちは歌がない分、オリジナルの色を薄めたひとつの解釈として届けられたらと思っています」(松浦)

本日7曲目のプログラムとなる、加藤真一郎「We will Barock you」の演奏が始まった。しっとりとしたピアノの序奏から、叙情的な曲想で音楽は始まる……かと思うと、唐突に雷鳴のような激しい楽想が現れる。ヴィヴァルディの『四季』より「夏」の楽想が取り入れられているのだ。弦楽器の叩きつけるような重音、ヴァイオリンの金切り声のような高音が強烈な印象をもたらす。一方で、嵐の合間にロマンティックで甘美なメロディーも登場し、鮮やかなコントラストを見せる。コーダでは一気にギアを入れ、協奏曲のフィナーレのような急速なテンポで終わりまで駆け抜ける。

続けて演奏される8曲目は、レッド・ツェッペリン「天国への階段」。淡々としたチェロのピッツィカートとピアノの伴奏系に乗せて、2本のヴァイオリンが哀愁に満ちたメロディーを奏でる。メロディーはピアノに受け継がれ、ピアノの導きで少しずつ緊張感を高めていく。やがて少し活発な楽想となり、チェロの情感に満ちた旋律も聴こえてくる。1stヴァイオリンと2ndヴァイオリンの掛け合いによって音楽は激しさを増していき、情熱的で迫力のあるクライマックスに向かう。音楽は終わりに向けて少しずつ落ち着いていき、心地よい静寂の中で閉じられる。

最後の9曲目は、エリック・クラプトン「いとしのレイラ」。たくさんの曲が披露されたのに、あっという間に感じてしまう。始まりはピアノのソロで、ノリよく希望にあふれた雰囲気を演出する。続いて、チェロが粋な感じの旋律をのせる。さらにヴァイオリンが入り、4台の楽器による迫力のある演奏が展開された。情熱的なメロディーが複雑に絡み合い、クラシカルな豊かな響きが感じられる。同時に、リズム感は現代のポップミュージックのもので、体全体で熱い思いを表現しているのが分かる。印象的な弦楽器のポルタメントの音とともに、曲は堂々と閉じられる。

この日一番の拍手が、1966カルテットの4人に贈られる。一旦舞台袖に引けた4人も、カーテンコールに応えてすぐ舞台に舞い戻った。

「慌ただしくお届けしましたが、次の機会はもう少しゆっくりしたテンポでできたらと思います。『UKロックヒストリー』も第3弾、第4弾があればいいなと……。さて、アンコールも楽しく愉快に、最後まで走りきりたいと思います。今日は長くて疲れたと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました!」

そうして始まったアンコールは、ビートルズの「A Hard day’s night」。冒頭から疾走するような早いリズムを作ると、元気の良いメロディーが現れる。メロディーはあくまでも明るいが、粋でおしゃれな雰囲気も失わない。途中で挟まれるピアノの華麗なグリッサンドも印象的だ。

と、途中でチャイコフスキー『くるみ割り人形』より「トレパーク」の音楽に交代する。“楽しく愉快に”というリーダーの宣言通りに、テンポと情熱に更なる加速をつけて終わりまで駆け抜けた。

![終演後は写真撮影も]()

終演後は写真撮影も

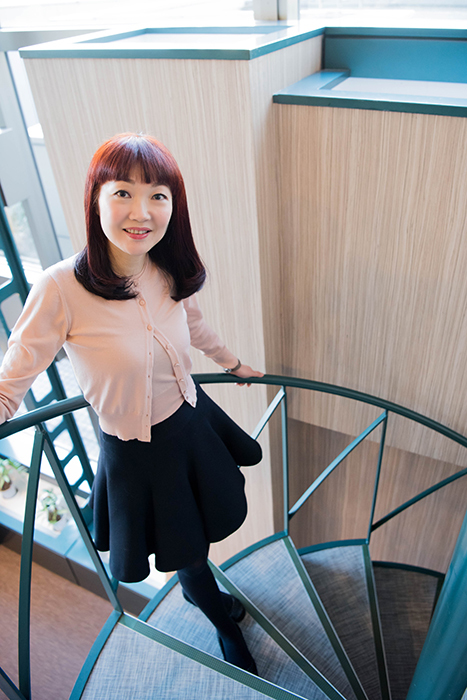

終演後、多忙の合間を縫って、少しだけメンバーにお話を伺うことができた。

――1966カルテットの皆さんは、『サンデー・ブランチ・クラシック』への出演は今年6月以来4回目となります。今回は、演奏や選曲面で、前回までとどのような違いを意識されましたか?

松浦:前回は『UKロックヒストリー』というプロジェクトが始まったばかりの1回目だったので、「まずはこれ!」という曲を出しました。今回の場合は、昔から現在までのロックの歴史を全部網羅したいと思い、歴代の大御所たちをカバーした新曲ばかりを詰め込みました。

江頭:私はピアノなので、ビート感とかグルーヴを作る役割がすごく多いです。ビートルズの時は割と緩さが大事で、厳しさよりもはっちゃける感じのドラムの再現が難しいです。UKロックだと逆に、ロック特有のカチッとした感じになります。その中で、自分なりの変化をつけていくというのを、今回特に注意しました。

花井:この間と比べると、今回はロック色が強めだと私は思っています。各年代の曲も入っていますし、UKロックに脈々と受け継がれてきた、ビートルズのルーツにもなる欠片のようなものも感じ取ってもらえると思いました。今回は前回よりロック色が強い分、みんなCDを聴きまくったりして歌い口を研究したと思います。歌だけでなくギターソロが目立ち、技術的にも難しい曲もあったので、今回は挑戦的な部分が増えたと感じています。

林:技術的なところだけでなく、ロックの気持ち、スピリッツのようなものも難しい点でした。体力的にも前回より厳しいものになったので、芯を強く持ちたいとも思いました。ただ、私たちの根底はクラシックにあります。私たちの変わらない部分を、ヴィヴァルディを取り入れた加藤真一郎さんの作品や、私たちの原点である「ノルウェイの森」に込めました。初心を忘れず発展していきたいという気持ちを持ちながら、今回演奏させていただきました。

![1966カルテット]()

1966カルテット

毎週日曜日、渋谷・道玄坂のeplus LIVING ROOM CAFE & DININGで行われる『サンデー・ブランチ・クラシック』。是非一度、訪れてみてほしい。

取材・文=三城俊一 撮影=岩間辰徳

サンデー・ブランチ・クラシック情報

1月21日(日)鈴木愛理/ヴァイオリン

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: \500

1月27日(日)實川風/ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: \500

■会場:eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F

■お問い合わせ:03-6452-5424

■営業時間 11:30~24:00(LO 23:00)、日祝日 11:30~22:00(LO 21:00)

※祝前日は通常営業

■公式サイト:http://eplus.jp/sys/web/s/sbc/index.html?