“サンデー・ブランチ・クラシック” 2018.1.7 ライブレポート

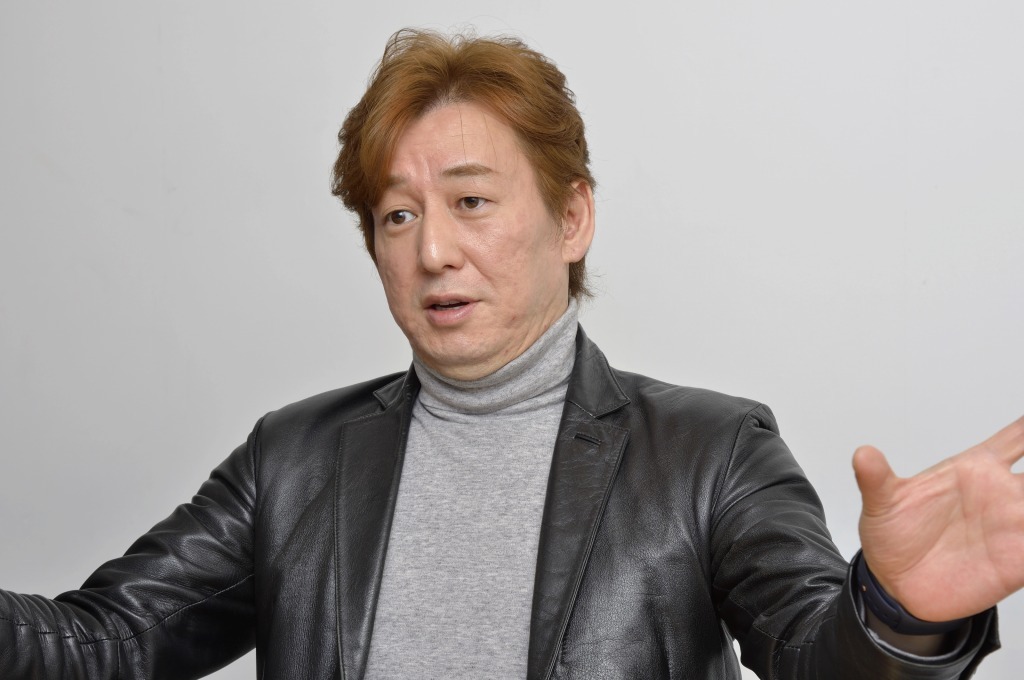

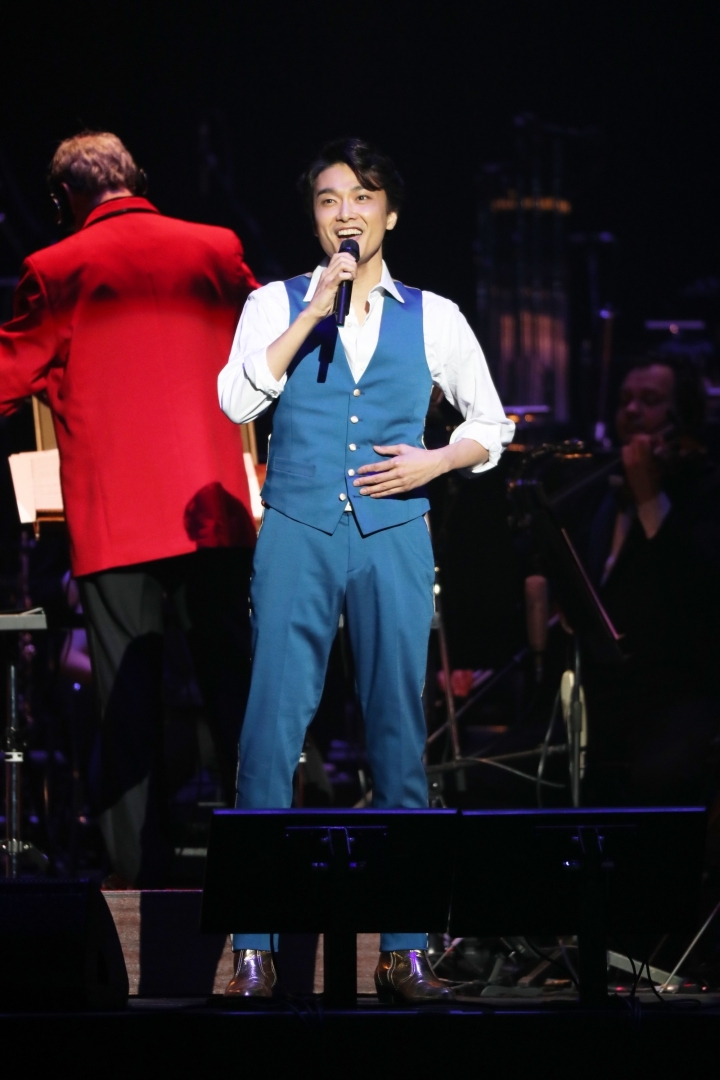

クラシック音楽をもっと身近に、気負わずに楽しもう! 小さい子供も大丈夫、お食事の音も気にしなくてOK! そんなコンセプトで続けられている、日曜日の渋谷のランチタイムコンサート『サンデー・ブランチ・クラシック』。2018年の初頭を飾る1月7日に登場したのは、今、輝かしい美声でノリにノッているテノール歌手・樋口達哉だ。

福島県出身の樋口は、武蔵野音楽大学、同大学院で研鑽を積んだのち、ミラノに留学。数々のコンクールで卓越した成績を収め、ハンガリー国立歌劇場『ラ・ボエーム』でのオペラデビュー以後、代表的なオペラ作品に次々と出演。またコンサートでも高い評価を得て、現在、日本を代表するテノールとして多くのファンを魅了し続けている。

そんな樋口は、昨年12月6日に『あこがれ~Ti adoro』と題したオペラアリアの名曲ばかりを集めた、自身3枚目となるCDアルバムを発売したばかり。このタイミングでの『サンデー・ブランチ・クラシック』2回目の登場とあって、プログラムはオペラアリアを贅沢に詰め込んだものとなった。

色事師から、勇壮な戦士、そして哀しき道化師へ

まずはじめに、樋口が長年タッグを組んでいるゲストピアニスト金井信がステージに立ち、軽快な前奏を奏ではじめると、樋口が客席の後方から登場。驚きにどよめく客席を練り歩きながら、ヴェルディの『リゴレット』より、マントヴァ公爵のアリア「あれかこれか」を歌う。

![客席の後ろから登場した樋口]()

客席の後ろから登場した樋口

美しい女性は神の贈り物、1人の女性だけに心を傾けてはいられない。節操など心の病にも等しい。今日はこの女性、明日はこの女性、胸ときめかせる美しい女性たちをすべて手にいれる。こんな、色男のずいぶん身勝手なはずの女性遍歴宣言も、明るく輝く樋口の声と、持ち前の華やかさで歌われると、少しも嫌味にならないばかりか、心浮き立つものになるのが不思議なほど。フロアーの女性たちに語りかけるように歌う効果もあり、1曲目からカフェの空気が、樋口の世界に染まる粋なスタートとなった。

![樋口達哉]()

樋口達哉

「明けましておめでとうございます」から続く挨拶の中で「発売されたばかりのCDにちなんで、今日はオペラアリアばかりのプログラムでお送りします」と樋口が語りながら、客席後方に手を振る。小さなお子さんが懸命にステージに向けて手を振っているのに気付いたのだ。お子さんは5歳とのこと。5歳で食事をしながら生のオペラアリアを聴くという、稀有な体験ができるのは、この『サンデー・ブランチ・クラシック』ならでは。会場にも微笑ましい空気が広がっていく。

その空気の中、2曲目に用意されたのは、同じヴェルディのオペラ『アイーダ』から、エジプト軍の指揮官ラダメスのアリア「清きアイーダ」。エジプト王女アムネリスの奴隷のアイーダは、実はエチオピアの王女であり、ラダメスは彼女と深く愛しあっている。この愛がやがて大きな悲劇を呼ぶのがオペラの筋立てだが、「清きアイーダ」はラダメスが愛する人を賛美し、想いの丈を募らせる美しいアリア。樋口の豊かなだけでなく甘さもある歌声が、ラダメスの迸る情熱を見事に表していく。金井の伴奏が、その情熱に巧みに呼応するのも美しい。

![金井信(ピアノ)、樋口達哉(テノール)]()

金井信(ピアノ)、樋口達哉(テノール)

「日曜日のお昼に、こんなに重い曲を歌う方も大変ですが、聞く方も大変ですね」と笑わせながら、樋口がここで改めてピアニストの金井信を紹介。金井が「今が旬の油の乗り切った樋口さんの歌声を是非お楽しみください」と語ると、樋口は「声が少しずつ変化していて、今の『アイーダ』のような重い曲も歌えるようになりました」と説明。11月の野外劇場でラダメス役を歌った時には、時代的に衣装が薄物だったこともあって、出番が終わる度に毛布にくるまって暖を取りながら歌った、というエピソードも披露された。

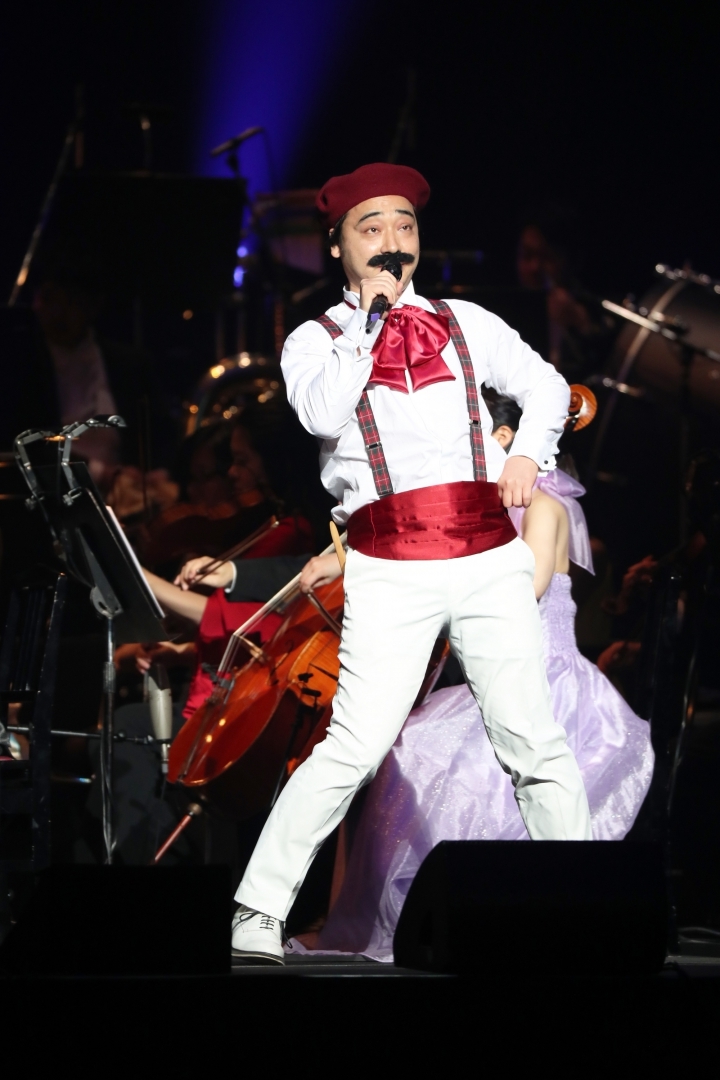

続けて、樋口が是非いつかオペラの舞台で演じたい、と夢みているというレオンカヴァッロ『道化師』の座長のアリア「衣裳をつけろ」が歌われる。旅芝居の一座の座長が、妻の浮気を知った懊悩の中で尚、衣装をつけて道化を演じ、観客を笑わせなければならない苦しみを歌うこのアリアは、オペラ『道化師』の最大の聴きどころだ。この曲を知ったことが、オペラを志すきっかけともなったという樋口の歌唱は、まさに絶唱。痛切に想いが胸を打つ歌いぶりに万雷の拍手が寄せられた。

![樋口達哉]()

樋口達哉

ストレートに歌詞が伝わる日本語歌曲と、テノールの課題曲とも言える大定番曲に

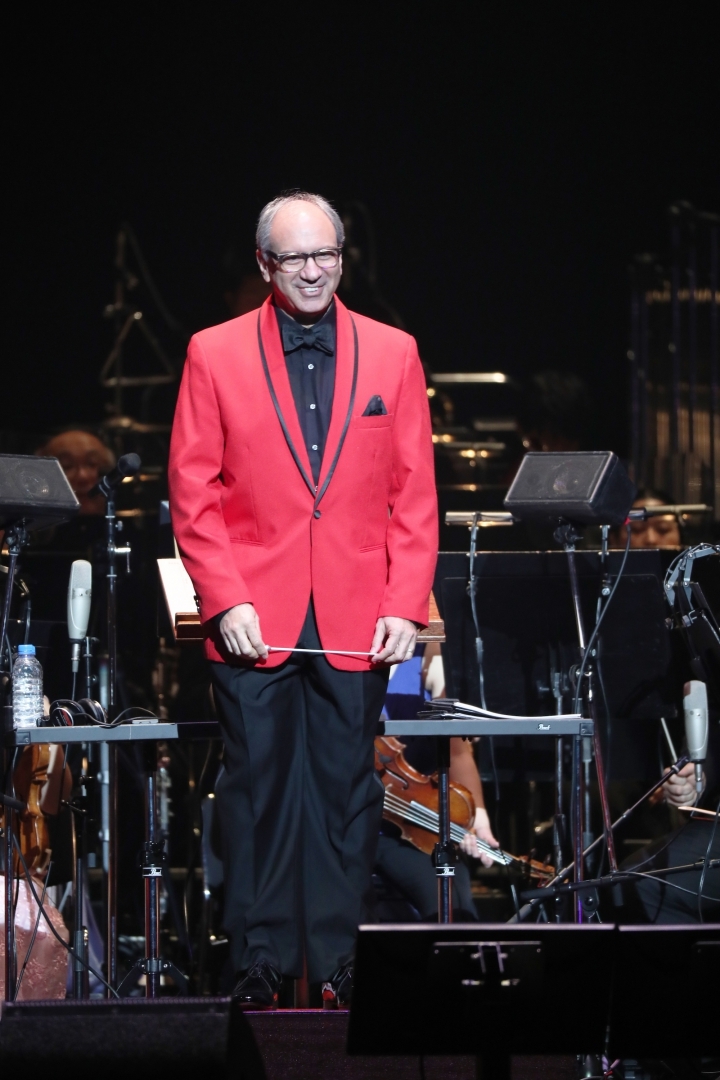

予定されていたプログラムはこの3曲だったが「もちろんアンコールをご用意しております」という樋口の言葉に、さらに大きな拍手がわき起こる。「ただその前に水を飲ませてください」と言った樋口の言葉を絶妙に受けて、金井が「これだけの大曲を続けざまに歌うというのはありえないことなんです。普通オペラアリアの夕べと題されたコンサートなどでも、オーケストラが序曲を演奏し、歌手がアリアを1曲歌うと、またオーケストラが間奏曲を演奏して、歌手が次のアリアというように構成されているので、こんなにアリアが続くというのは本当に大変です」と語ると、ステージに戻ってきた樋口が「すごいですね、まさに僕の心の声を代弁してくださって!」と感嘆。二人のコンビネーションの良さが伝わった。

![金井信]()

金井信

そのアンコールの1曲目は、CDにもボーナス・トラックとして収められている村松崇継の「いのちの歌」。NHK朝の連続テレビ小説『だんだん』の挿入曲で「歌詞が素晴らしいので皆様にお届けしたい、長く歌い続けたいと思っている」という樋口の解説から歌われたのは、文字通り人生の応援歌。苦しみの日も、絶望に打ちひしがれた日も、あなたの傍にいる。生まれ、育ち、出会えたすべてにありがとう。命にありがとう。というダイレクトに意味を伝える日本語ならではの良さに、喝采の歓声が沸いた。

![樋口達哉]()

樋口達哉

そして、いよいよアンコールラストの曲は、プッチーニの『トゥーランドット』から王子カラフが歌うアリア「誰も寝てはならぬ」。2006年トリノオリンピックで、フィギュアスケートの荒川静香選手がこの曲でフリースケーティングを滑り、見事金メダルを獲得してから、本来のテノール歌手はもちろん、あらゆる楽器でも演奏され続ける、日本の音楽界に欠かせない楽曲となっている。樋口の歌声は、力強くまた輝かしく響き渡り、金井のダイナミックな演奏と相まって、大迫力の歌唱が会場を包み、鳴りやまぬ拍手が続く中、コンサートは幕となった。なんとも豊かで、壮大で、贅沢な30分間だった。

![終演後にサイン会も]()

終演後にサイン会も

レパートリーを広げ、どこまでも遠くへ歌声を届けたい

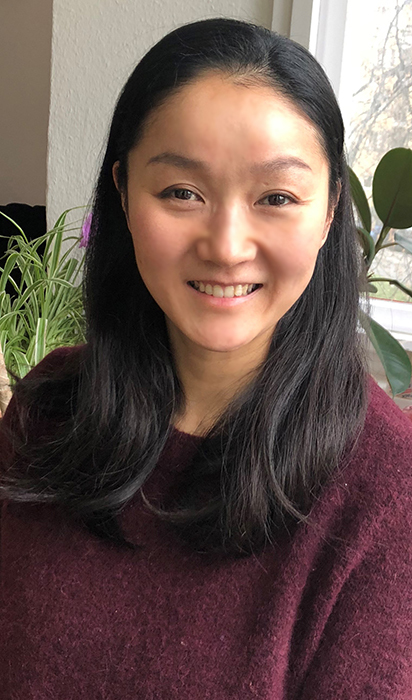

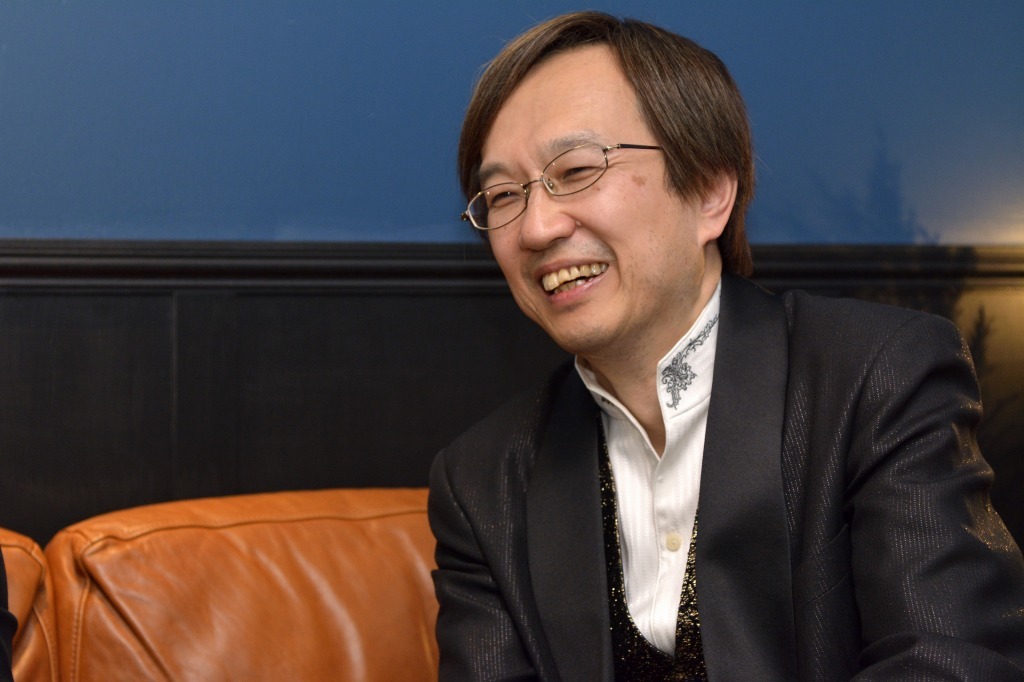

圧巻のコンサート終了後、晴れやかな表情の樋口と、金井にお話しを伺った。

――『サンデー・ブランチ・クラシック』2回目のご登場というこで、クラシックコンサートとしてなかなかない空間だと思いますが、会場の雰囲気はいかがでしたか?

樋口:前回も思ったのですけれども、今日たまたまお店に入って、僕の歌をはじめて聞いてくださった方もたくさんいらして、カフェで歌わせていただくことで、コンサートとは全く違った聞き方をしていただけるこのコンセプトがとても素晴らしいなと思います。また、この会場の雰囲気、インテリアやソファーなども含めた空間が僕は大好きで、客席との距離感も良いですね。お客様との距離が近いサロンコンサートもありますけれども、これだけの近さで生の声の音楽を聴いて頂ける機会はそう多くないので、『サンデー・ブランチ・クラシック』を含めた、こちらのリビングルームカフェでのコンサートに、人気がある理由がよくわかります。

――お子さんにも声をかけていらっしゃいましたね。

樋口:ずっと僕に手を振ってくださっていたんですよ! 確実に僕のことを知らない方でしたから、嬉しかったですね!

――5歳のお子さんということでしたから、なかなか生のオペラアリアを聞けることはなかったでしょうから。

樋口:そうなんですよ! 5歳というと未就学児童ですから、コンサートホールにはまだ入れないことが多いですよね。そういうお子さんが、僕のことは覚えていないにしても「小さい頃渋谷で歌を聞いたね」ということが記憶に残ってもらえれば、本当に嬉しいなと思います。

![樋口達哉]()

樋口達哉

――オペラアリアを聞いた原体験になったかも知れませんから、本当に素晴らしいことですよね。ご一緒された金井さんはいかがでしたか?

金井:僕もここは雰囲気が抜群に良いなと思います。名前の通り家のリビングルームにお客様がいらっしゃるという感じになれるので、僕も今日2回目ですけれども、良い経験をさせていただけました。

樋口:演奏のあとたくさんの方が声をかけてくださったのですが「リラックスして聞けた」というお声がとても多かったですね。やはり、コンサート会場だと「これから音楽を聴きます」という背筋を伸ばした感覚になるのが、ゆったりとソファーに座りながら聴いて頂けるので。

――クラシックコンサートというと、どうしても「知識がないと難しいのかしら?」というような感覚もありますものね。

金井:そう、ちょっと敷居が高いようなところがね。

![金井信]()

金井信

――それが、こうした場で気軽に聴けることによって、また親しみや興味もわくと思いますが、今日はさらに、オペラアリアばかりのプログラムで。

樋口:こういう場所で、オペラアリアだけのプログラムというのは果たして?と色々考えたりもしたのですが、僕がつい先日オペラアリアを集めたCDを発売させていただいた、というタイミングもあったので、思い切ってオペラアリアに絞って聴いていただくことにしました。おそらくもう少し柔らかい歌があった方が耳心地がいいのかも知れないのですが、でも逆に折角の機会なのだから、僕が今取り組んでいるオペラの楽曲を聴いていただこうと。コンサート中に金井さんも言ってくださいましたが、今、僕自身油が乗っている、最も良い時期だと思うので、その声と歌を存分にお聞かせしたいと思いました。

――逆に、こういう場では滅多に聴けない、というプログラムだったからこそ、初めてのお客様にとっても素晴らしいファーストコンタクトだったと思います。大定番の「誰も寝てはならぬ」もありましたし。

樋口:もう、テノールのコンサートではあまりにも有名になり過ぎて、歌われ過ぎているので、敢えてプログラムに入れない時もあるのですが、やはり今日のような機会には、これでしょうと。

金井:最も歌われていなかった曲が、最も有名な曲になりましたからね。

樋口:本当にトリノオリンピックまでは『トゥーランドット』というオペラ自体があまり上演されていませんでしたし、「誰も寝てはならぬ」も難しいアリアというイメージで、挑戦する人がなかなかいませんでしたからね。それが今や、やらない訳にはいかない曲になって。

――最もブームの頃はフルートのコンサートでも聴きましたし、1番びっくりしたのが尺八のコンサートでも演奏されていて。

金井:尺八でもやりましたか! すごいそれ!

樋口:まさに曲が1人歩きをしましたよね。

――でも、その人気故に、多くの方がクラシックを聴くきっかけにもなったでしょうし、今日の樋口さんの歌も、壮大な楽曲が会場いっぱいに響き渡る大迫力でした。迫力と言えば、声が少しずつ変化しているというお話もあって、さらにレパートリーを広げていこうと?

樋口:そうですね。もちろんこれまで歌っていた曲も歌い続けていきますが、幅が広がるかなと。声の変化というのは、もう少し具体的に言うと、声が安定してきて、重めの歌に挑戦しても、声を酷使するという感覚がなくなってきているんです。これなら歌っても大丈夫だと思えているので、気持ちの面でも、テクニック的にも、挑戦するなら今だなと思っています。

――もう1曲、アンコールでは日本語の「いのちの歌」もありました。

樋口:この会場はお客様の表情までハッキリと見渡せるので、やはり「いのちの歌」の反応が最もよかったように思います。日本語の力は強いなと思いましたね。

――メッセージがダイレクトに伝わりますし、歌詞の内容もとても素敵なので。

樋口:ご存知なかった方もいらしたようで「初めて聴きました」「とても素敵な曲ですね」という風に言ってきてくださったので、良かったなと。

![樋口達哉、金井信]()

樋口達哉、金井信

――そのお客様の反応というところでは、金井さんが絶妙なコメントを挟まれたりして、まさに阿吽の呼吸でしたね。

金井:このまま続けて歌うのは大変そうだな、と思ったので、じゃあちょっと喋ろうかなと。そこは女房役としてやっていますね。

樋口:金井(かない=家内)ですから(笑)。

金井:いつも樋口の「かない」です、と言っています(笑)。

樋口:大先輩の金井さんと、こうしてご一緒できるのは本当にありがたいので、これからもよろしくお願いします!

金井:こちらこそ!

――では、年頭でもありますので、是非今年の抱負もお聞かせください。

樋口:昨年は酉年で、僕は年男でもあったので、飛躍の年に、鳥のように飛翔していきたいと思っていましたが、今年は戌年なので、犬のように俊敏に駆けて駆けて、遠吠えの如く、どこまでも遠くまで、この声をお届けしたいと思っています。

金井:僕はその声を届ける為の後方支援をしたいですね。本当に言った通り、油の乗っている彼の、おそらく人生で最も良い時期がこの何年かではないかと思うので、その声の輝きを見届けていきたいです。

――ますますのご活躍を楽しみにしています。ありがとうございました。

![金井信(ピアノ)、樋口達哉(テノール)]()

金井信(ピアノ)、樋口達哉(テノール)

取材・文=橘 涼香 撮影=荒川 潤

サンデー・ブランチ・クラシック情報

2月11日(日)

髙木竜馬/ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

2月18日(日)

土岐祐奈/ヴァイオリン

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

2月25日(日)

滝 千春/ヴァイオリン13:00~13:30MUSIC CHARGE: 500円3月11日(日)

あいのね/フルート・ピアノ13:00~13:30MUSIC CHARGE: 500円■会場:eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F

■お問い合わせ:03-6452-5424

■営業時間 11:30~24:00(LO 23:00)、日祝日 11:30~22:00(LO 21:00)

※祝前日は通常営業

■公式サイト:http://eplus.jp/sys/web/s/sbc/index.html?