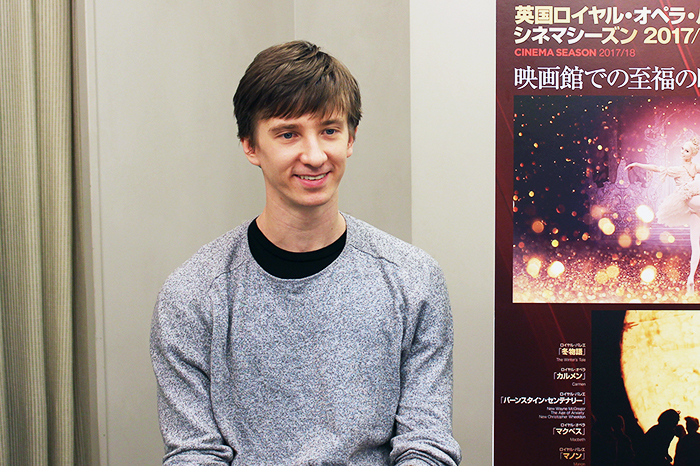

“サンデー・ブランチ・クラシック” 2017.11.19 ライブレポート

毎週日曜日の渋谷で、実力のある奏者を招いて開催される『サンデー・ブランチ・クラシック』。11月19日に登場したのは、ジャズピアニストの細川千尋だ。2013年、モントルー・ジャズ・フェスティバル(世界三大ジャズ・フェスティバル)のソロ・ピアノ・コンペティションで、日本人女性としてはじめてファイナリストとなった。

この日、3枚目のアルバムとなる『CHIHIRO』をリリースした細川。自身初のピアノ・トリオ・アルバムで、今日の演奏会はそのリリースライブとなる。開演前、会場のeplus LIVING ROOM CAFE & DININGは大勢のファンが集まり、満席となっている。午後1時、開演のアナウンスとともに、主役の細川が登場。早速、演奏を披露してくれた。

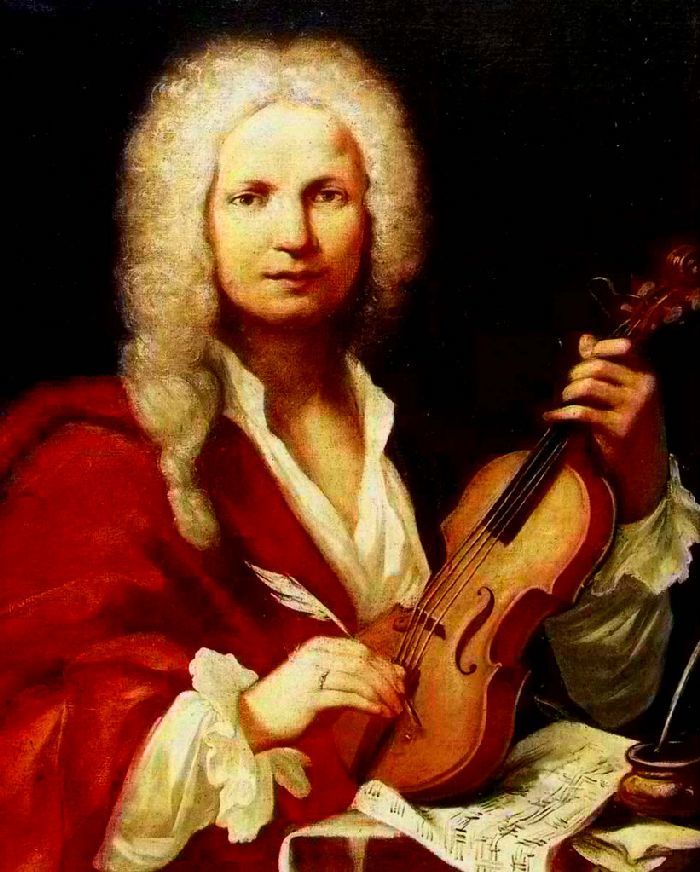

![細川千尋]()

細川千尋

最初の曲は、細川自身のオリジナル曲「Holiday」。涼しげに流れるような導入部に続けて、心を躍らせるようなメロディーが現れる。ジャズ特有の跳ね回るようなリズムも相まって、明るく屈託のない印象を与える。自由闊達で、聴き手をとてもリラックスした気分にさせてくれる。

うきうきした気分が高まっていったかと思うと、今度は音量を大きく絞る。小さな音ながら活発さはそのままで、可愛らしく踊るように音楽を締めくくる。惜しみない拍手に応え、細川が舞台上で挨拶した。

「皆様こんにちは、細川千尋です。今日は短い時間ですが、楽しんでいただけたらと思います。1曲目にお届けしたのは、オリジナル曲の『Holiday』です。続いては、『キャラバン』と『ルパン3世のテーマ』を続けて演奏します」

そうして披露されたのが、2曲目のデューク・エリントン作曲「キャラバン」。導入部はゆったりとして響きが多く、気だるげな曲想だ。まもなく、低音域にせわしなく動く伴奏音型が登場する。低音が重く、どこか不穏に響く中、メロディーが現れる。砂漠を行くキャラバンのように、異国的な雰囲気を醸し出しているのがこのメロディーの魅力だ。また、どこか物憂げで享楽的なムードも漂っている。

演奏は徐々にテンションが上がり、奏者の動きも激しくリズムに乗ってくる。執拗に繰り返される音階の下降や、不協和な響きが、曲全体の緊張感を高めている。リズムを激しく踏みしめるような情熱的な曲想を聴かせたあと、音楽は閉じられる。

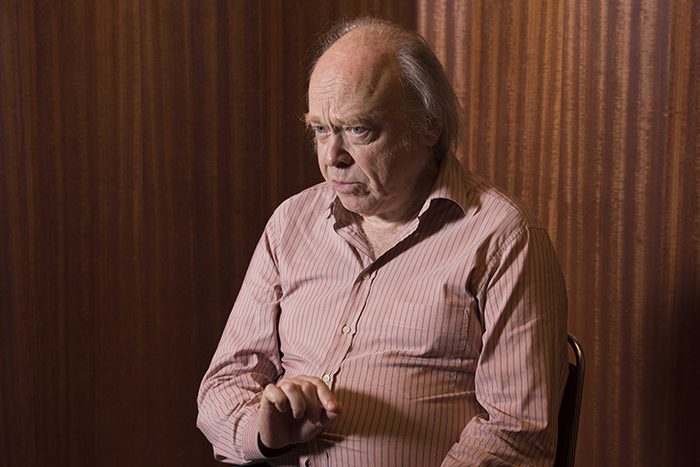

![細川千尋]()

細川千尋

切れ目なく、3曲目となる「ルパン3世のテーマ」の演奏に入る。冒頭から、聴き馴染みのあるメロディーが活発に鳴り響いた。小粋で格好良い原曲の雰囲気はそのままだが、原曲とは違うジャズ・ピアノらしさも存分に出ている。よく知っているメロディーが、ピアノの豊かな響きの中に自然に埋め込まれている印象だ。ピアノ特有の上品な響きも加わって、また違ったニュアンスも聴こえてくる。

快活な曲は後半に入ると、さらに動きを増す。ジャズ的な変拍子に乗せて、内面の激しい情熱をぶつけるように旋律を歌い上げる。最後にはまたギアを上げ、激しい旋律を繰り返しながら低音域から高音域へと移行し、クライマックスを築いて終わる。気分の高揚するような迫力満点の演奏に、会場全体が喝采を贈った。流石に少し息が上がった様子で、細川がコメントした。

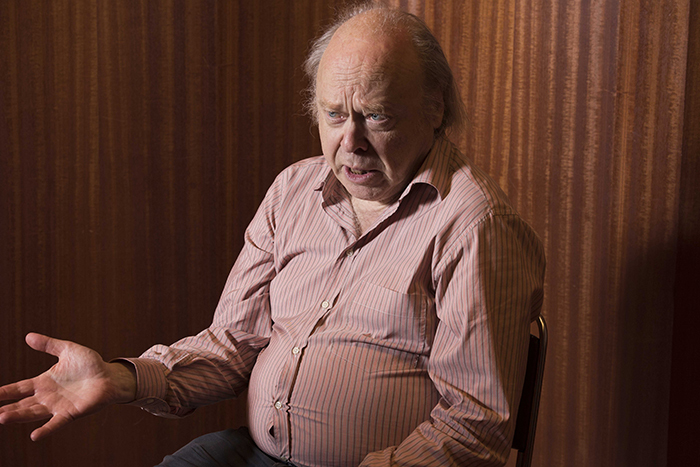

![細川千尋]()

細川千尋

「ありがとうございます。本日11月19日に、私の名前にちなんだ『CHIHIRO』というタイトルのCDを出しました。続いては、このCDから2曲演奏したいと思います。私の大好きなバカラックの『アルフィー』、そして『マイ・リトル・スエード・シューズ』をお届けします」

そうして、4曲目のパート・バカラック「アルフィー」の演奏が始まった。プレイボーイを主人公にした同名映画の主題歌が元になった曲だ。導入は非常に優しく、繊細に入る。ゆったりとしたテンポで奏でられるメロディーは、静かでしっとりとしており、映画の場面が思い浮かぶようだ。遅い歩みの中にも頻繁にためをつくり、甘美な雰囲気を演出している。情感のこもった部分は、包み込むような豊かな響きがつくられていた。

つかの間の盛り上がりの後には長い休符があり、美しい音色の余韻が残る心地よい静寂が訪れる。その後はさらに音量が絞られ、切々と歌うような哀愁漂う音楽となる。最後は夢見るような穏やかな気分の中で、消え入るように終わる。

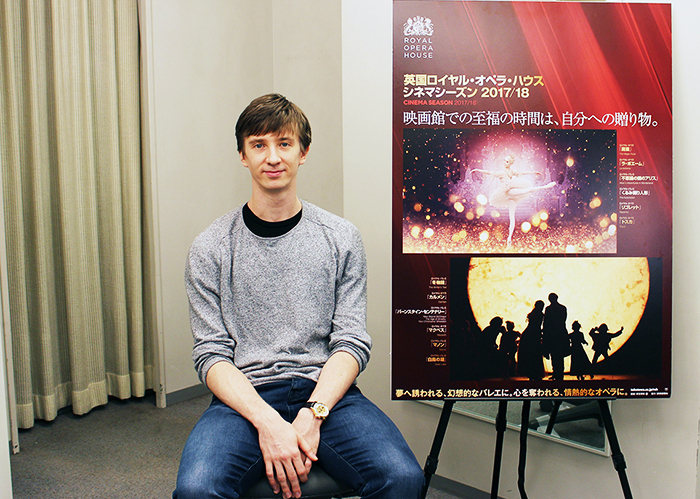

![細川千尋]()

細川千尋

そのまま引き続き、5曲目のチャーリー・パーカー作曲「マイ・リトル・スエード・シューズ」の演奏に移った。冒頭から、活発で動きの大きい曲想が奏でられる。ゆったりとした前曲とは対照的に、響きの少ない短く切った音だ。前曲との対比から、さまざまな音色を自在に使い分けているのが伝わってくる。

音楽は快活に走っていたかと思うと急に止まるなど、忙しない子どもの動きのようだ。メロディーは陽気で愛らしく、少しラテン風のテイストも感じさせる。初めはシンプルな響きだったメロディーは、徐々に音の厚みを増していき、情熱的な盛り上がりも見せる。曲の終わり近くになると、再び素朴な響きとなり、小粋な感じで軽く音楽を締めくくった。

「次は、時期が若干早いですが、クリスマスの曲をお届けしたいと思います。『ホワイトクリスマス』をお聞きください」

![細川千尋]()

細川千尋

この日6曲目となる曲目は、アーヴィング・バーリン作曲「ホワイトクリスマス」だ。『サンデー・ブランチ・クラシック』は、食事や飲み物を楽しみながらリラックスして聞ける演奏会だが、会場はごく自然に演奏に集中している。丸く優しいピアニッシモの音色で、音楽は繊細に始まる。一つ一つの音を大切につくりながら、甘美で哀切なメロディーが、控えめに姿を表した。多くのアレンジであまりにも有名なメロディーが、ピアノならではの華麗な装飾をつけて歌われる。

消え入りそうなほどに音量を絞ったかと思うと、ややニュアンスを変え、同じメロディーが活動的な印象で演奏され始める。旋律には動きが出てきたものの、うきうきするニュアンスは少ない。音量が控えめなため遠くから聞こえるようで、遠い過去を追憶するような印象を受ける。やがて、音階の下降を繰り返しつつ曲の終わりに近づいていき、静かに眠るように幕引きとなる。

![細川千尋]()

細川千尋

「もう次で最後です。時間が経つのは早いですね。次は『サマータイム』をお届けしたいと思います。ガーシュウィンという、クラシックの作曲家ですがさまざまな分野の曲を書いている人の作品です。CDにも入っています」と、細川は舞台袖にレイアウトされているCDを指し示す。

「このCDは、ベースの鳥越啓介さん、ドラムの石川智さんと一緒に収録しました。『サマータイム』は、今日はピアノソロで演奏しますが、トリオもすごく良い演奏なので、是非聴いてください。今日は短い時間でしたが、ありがとうございました」

30分ほどのミニコンサートは、あっという間に最後の曲目となった。7つ目の曲目は、ガーシュウィン作曲「サマータイム」だ。軽快に跳ねるような、ノリの良い序奏で曲は始まる。聴き慣れた楽天的なメロディーは、この編曲ではクールで格好良い印象にアレンジされている。音楽は勢いを持続させて進み、弾むような変拍子や、激しい不協和音も登場する。終曲に向け、印象的な伴奏音形を情熱的に繰り返し、熱狂的なムードの中で華麗に締めくくる。

この日一番の拍手が、舞台の細川に贈られた。一旦舞台からはけるものの、カーテンコールに応えてすぐ舞い戻ってくる。

![細川千尋]()

細川千尋

「舞台袖に帰ったら、マネージャーさんに『もうちょっと喋ったら?』と言われたので(笑)、もう少し話してみます。

今日は日曜日ですが、最初に弾いた『Holiday』は、休みの日に弾くといい感じの気分になります……。あとは何を話そうかな(笑)」

舞台でも自然体のトークが、ファンに愛される人柄をうかがわせる。

「私は2日前くらいにこのCDを初めて見たんですが、変わったジャケ写ですよね? 撮っていただいたカメラマンさんも今日は来ています。私はももよちゃんという犬を飼っているのですが、CDにもちょこっと出演しているので、見つけてもらえると嬉しいです。では、最後にアンコールを弾きたいと思います」

少しの間和やかな雰囲気になったあと、細川はアンコール曲である、ディズニーメドレーの演奏に入った。

![細川千尋]()

細川千尋

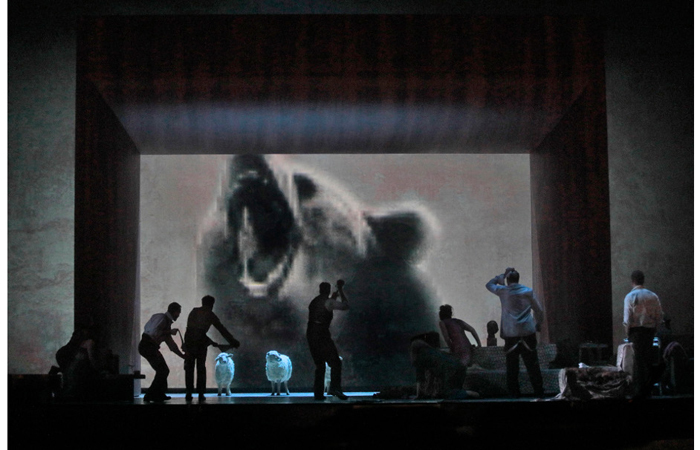

冒頭からまず現れるのは、優しく甘美な『美女と野獣』のメロディーだ。ロマンティックな歌を、情感を込めて歌い上げるように奏でていく。絶妙なテンポのゆらぎをつくることで、聴く者を甘い雰囲気の中に没入させる演奏だ。

美女と野獣のテーマが静かに消えていくと、静まったムードの中で「いつか王子様が」のメロディーが聴こえてくる。ジャズ調のリズムにアレンジされ、少しおしゃれな印象だ。続いて現れるのは、「星に願いを」のメロディーだ。穏やかでしっとりとした雰囲気を保ちつつ、高音域で愛らしく歌い、柔らかく曲を締めくくる。

![終演後にサイン会も]()

終演後にサイン会も

名残惜しいが、この日の曲目は全て終了となった。終演後には、ファンとの交流を大切にする細川らしく、集まった大勢のファンと一緒に記念撮影する一幕もあった。

終演後、細川に少しの間、お話を伺うことができた。

![細川千尋]()

細川千尋

――細川さんは、『サンデー・ブランチ・クラシック』への出演は初めて(同会場での演奏は2回目)となります。出演されてのご感想はいかがでしたか?

お客さんとの距離も近く、ホールとは違う雰囲気のなかで弾けました。お客様が、すごく真剣に聴いてくださっているのが伝わってきて、嬉しかったです。雰囲気もお洒落なので、気分が上向きになります。

――新アルバム『CHIHIRO』をリリースしました。こちらのCDで、最も注目してほしい点は何でしょうか?

すごく激しい曲もあれば、バラードのように間をとても大切にするタイプの曲もあり、対照的な面を楽しむことができます。また、自分の作品は、今まで出した2枚のCDに入っている中から選んだのですが、ピアノ・トリオに編曲されたことで新たな味付けになったので、そうした所に注目してほしいです。

![細川千尋]()

細川千尋

毎週日曜日、渋谷・道玄坂のカフェで行われる『サンデー・ブランチ・クラシック』。是非一度、訪れてみてほしい。

取材・文=三城俊一 撮影=尾崎篤志

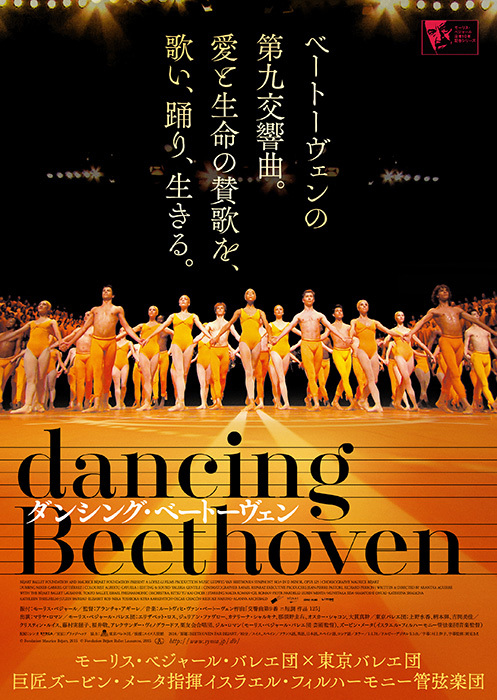

リリース情報

ミニアルバム『CHIHIRO』発売中定価:2,500円(税込)

制作著作/発売元販売元:テレビマンユニオン

<収録曲>

Holiday (Chihiro Hosokawa ) 5'35

Pasion (Chihiro Hosokawa ) 4'05

Espoir (Chihiro Hosokawa ) 6'00

My little suede shoes ( Charlie Parker ) 5'28

Summertime ( George Gershwin ) 3'44

Alfie ( Burt Bacharach ) 6'39

サンデー・ブランチ・クラシック情報

12月17日(日)中野翔太/ピアノ13:00~13:30MUSIC CHARGE: 500円

12月24日(日)鈴木舞/ヴァイオリン&加藤大樹/ピアノ13:00~13:30MUSIC CHARGE: 500円■会場:eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F

■お問い合わせ:03-6452-5424

■営業時間 11:30~24:00(LO 23:00)、日祝日 11:30~22:00(LO 21:00)

※祝前日は通常営業

■公式サイト:http://eplus.jp/sys/web/s/sbc/index.html?