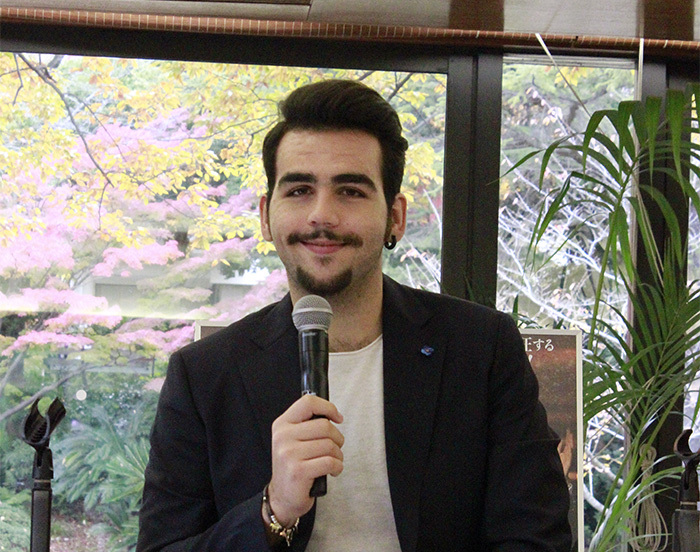

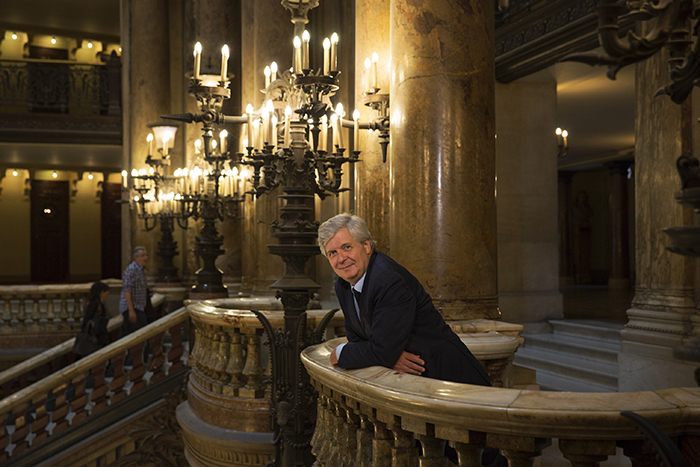

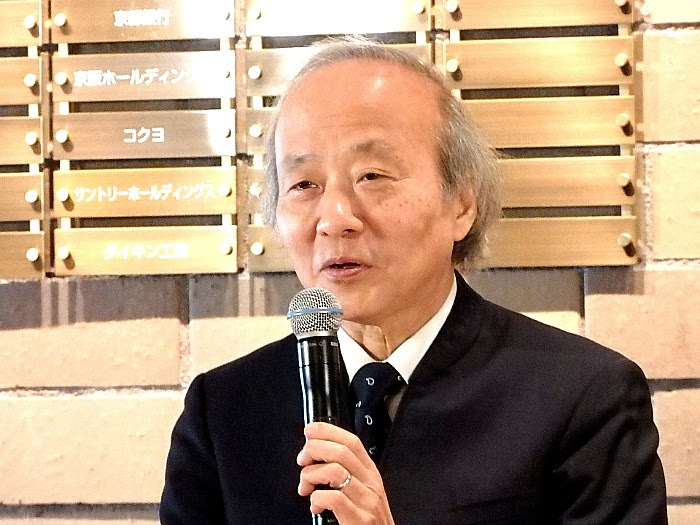

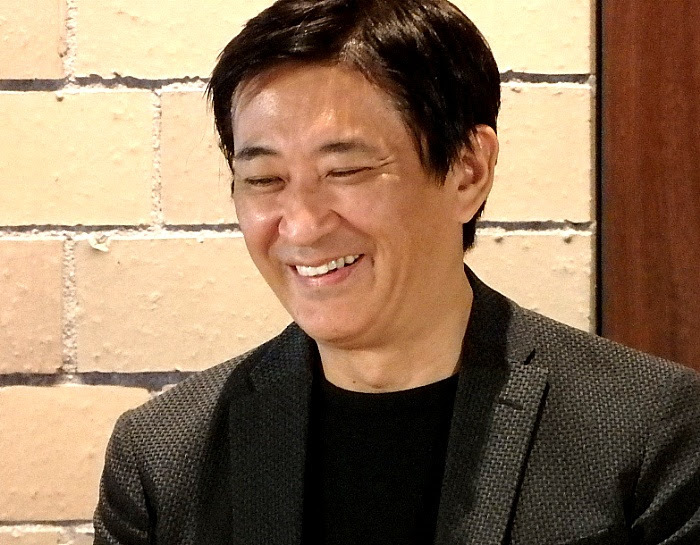

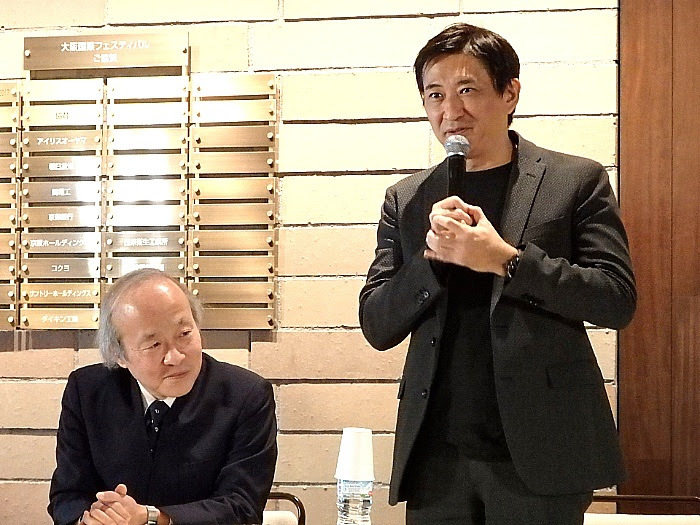

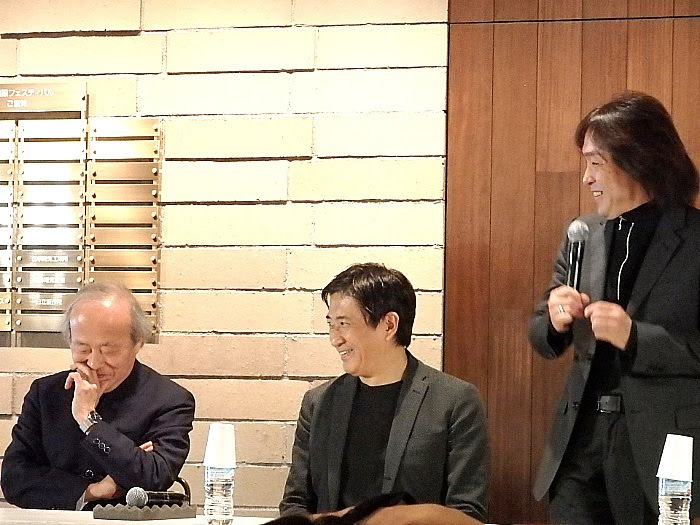

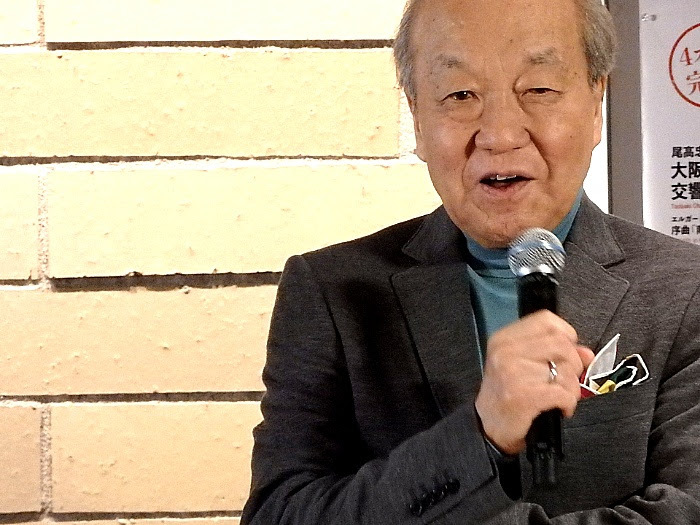

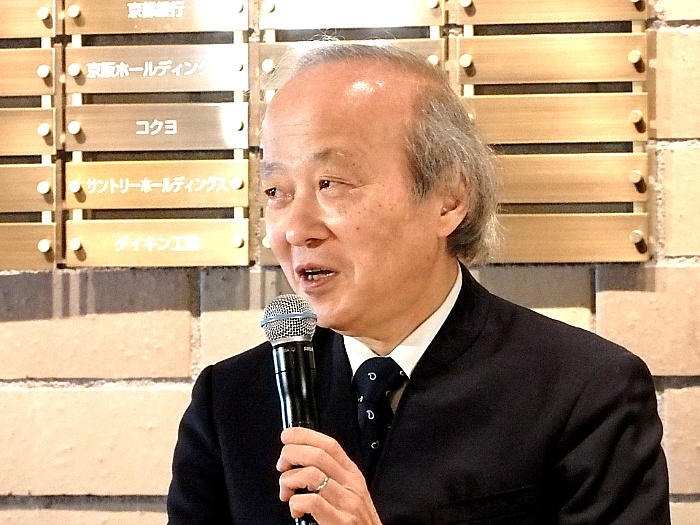

レナード・バーンスタインの最後の愛弟子として薫陶を受けた指揮者、佐渡 裕(さど ゆたか)。彼のもつカリスマ性と包容力に満ちたダイナミックな指揮に、20世紀の音楽シーンに確かな足跡を残したバーンスタインの姿を重ねずにはいられない。現在、音楽の都ウィーンで名門トーンキュンストラー管弦楽団の音楽監督を務めている佐渡だが、実は彼とウィーンとの縁は30年前に遡る。1988年、若き佐渡が、バーンスタインのアシスタントとして初めての海外生活をおくった地が、ウィーンだった。

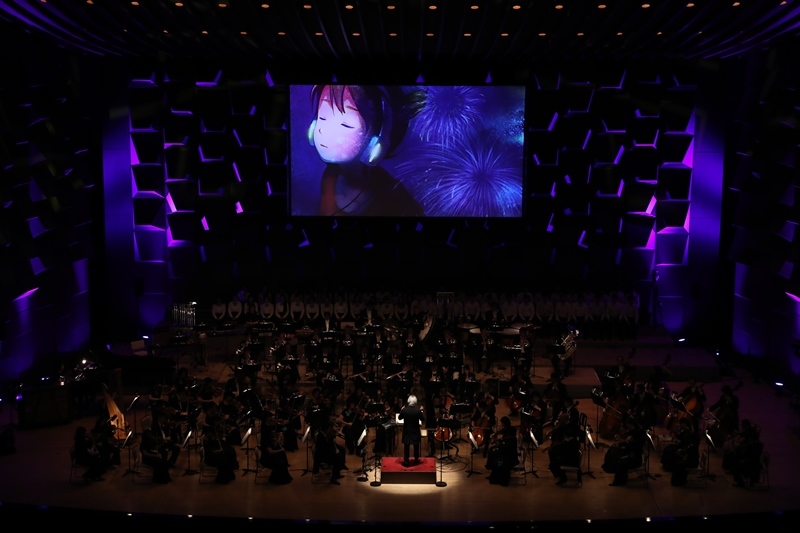

2016年5月、初となる来日ツアーを行った佐渡&トンク管は、溢れ出る情熱を温かみのある豊潤な表現で魅せ、ウィーンの風を日本に届けた。そして、バーンスタイン生誕100周年に当たる2018年、再び彼らの凱旋が叶う。今回のツアーでは、作曲家としても名高いバーンスタインの作品を軸とした充実のプログラムを携え、全国13カ所を巡る。バーンスタインとの出逢い、トンク管との出逢い、そして生誕100周年―すべてが揃わなければ実現しなかった今回のツアーに運命を感じているという佐渡。恩師の作品を知り尽くした佐渡のタクトに、110年の伝統を誇るウィーンの名門はどう応えるのか。ツアーに臨む心境を、佐渡が語った。

恩師バーンスタインの作品に臨む

―――日本ツアーに臨む、今のお気持ちを聞かせてください。

トンク管の音楽監督を任されて3年目のシーズンです。来日ツアーは、昨年に引き続き2回目ですが、僕らが大切に培ってきたことを、日本各地で見ていただけるのは嬉しいですね。なにしろ、バーンスタインの生誕100周年という節目の年ですから。渾身のプログラムを準備万端の楽団の皆さんとお届けします!

―――ウィーンでも、生誕100周年を祝って、バーンスタインにゆかりのある作品の演奏に尽力されていますね。

トンク管の本拠地であるウィーンでは、2017/8シーズンに、「コスモス・バーンスタイン」と銘打って、バーンスタインの曲や彼が初演した曲を取り挙げています。

バーンスタインが70歳を迎えた頃、彼はどこへいっても《ウエスト・サイド・ストーリー》の作曲家として見られていたわけですが、実は、それをすごく嫌がっていた。他にも魅力的な名作が多くありますからね。「コスモス・バーンスタイン」では、《ウエスト・サイド・ストーリー》のレクチャーコンサートだけでなく、交響曲第三番《カディッシュ》や《ファンシー・フリー》などを取り上げて、バーンスタイン作品を様々な角度から掘り下げています。今回の日本公演には、こうしたプログラムの中から選りすぐりの3曲を盛り込みました。

―――そのひとつが、交響組曲《波止場》ですね。

エリア・カザン監督が1954年に作った映画のために書いた、バーンスタイン唯一の映画音楽です。舞台はニューヨークの港。主演のマーロン・ブランドが大きな悪の勢力に立ち向かっていく姿が印象的な名画です。改めて映画を観ましたが、驚いたことに、音楽が全てを語っている!

この音楽には、後の《ウエスト・サイド》や《カディッシュ》などに見られる要素の片鱗が垣間見えています。例えば、ジャズやラテン音楽で使われているサックスに、大きな役割が与えられている。複雑な拍子が重なって生み出される躍動感のあるリズムはジャズ的とも言えるし、それまでのクラシックにはなかった特有の響きがあります。

―――そして、お馴染みの《キャンディード》の序曲。「題名のない音楽会」でもテーマソングとして使われていましたね。

《キャンディード》は僕が最も好きな序曲で、天才バーンスタインの最高傑作と言っても言い過ぎではないと感じています。アメリカ的な華やかさがある一方で、ブロードウェイとは違う、ヨーロッパのミュージカルのような雰囲気も漂う。誰もが口ずさめる親しみやすいメロディーなのに、拍子は7拍子とかね!

―――《ウエスト・サイド・ストーリー》の「シンフォニック・ダンス」も、広く愛されてきた名曲ですね。改めて、魅力を教えてください。

この曲は、僕が、初めてバーンスタインの演奏を生で聴いた思い出の一曲。1985年のイスラエル・フィルとの来日ツアーのことでした。こんなにも自由で、心揺さぶられる曲があるのかと!

それから随分と時間が経ち、僕自身がマーラーやブリテンを研究するようになって、《ウエスト・サイド・ストーリー》に込められた色々な要素が分かるようになってきました。実は、ブリテンの《ピーター・グライムズ》をトリノで指揮する機会があったのですが、そのとき、大発見をしたんです!

―――大発見!?《ピーター・グライムズ》と《ウエスト・サイド》に繋がりがあるとは意外です。

日本の皇紀2600年に当たる1940年、日本政府は各国の作曲家に奉祝曲を委嘱しました。その時、イギリス代表として選ばれたのがブリテン。彼は、《シンフォニア・ダ・レクイエム》という交響曲を作ったんですが、祝典にレクイエム(鎮魂曲)は相応しくないと、日本政府はその曲を断った。ブリテンは、この曲を携えてアメリカに移住し、結局、ニューヨーク・フィルによって世界初演されています。バーンスタインの師匠であったセルゲイ・クーセヴィツキーもこの作品を指揮し、その際、ブリテンの才能を讃えて彼にオペラ作品の作曲を委嘱しました。《ピーター・グライムズ》は、こうして生まれたんです。《ピーター・グライムズ》の前に、ブリテンはガーシュウィンの《ポーギーとベス》を見ており、両作品に多くの類似点があることも面白いですね。

そして、この《ピーター・グライムズ》のアメリカ初演を指揮したのが、若き日のバーンスタインでした。《ウエスト・サイド》にも、《キャンディード》にも、実は、ブリテンの《ピーター・グライムズ》から取り入れられたアイディアが随所に散りばめられている!

もし日本政府が《レクイエム》を断っていなかったら、《ウエスト・サイド・ストーリー》は生まれていなかったでしょうね。

―――とても興味深いですね。《ピーター・グライムズ》からの影響は、具体的にはどんなところにあるのでしょうか?

《ウエスト・サイド・ストーリー》は、ソ・ド・ファ#という3つの音が基本になっています。冒頭のホイッスル、有名な〈マリア〉を含め、多くのナンバーで、この3音を聴くことができます。これは、ひとつに、若者特有の抑え切れないエネルギーを表しているんですが、実は、《ピーター・グライムズ》にも、たった一小節だけですが、嵐の前のシーンでクラリネットが「ド・ファ#・ソ・ファ#・ド」と吹くところがある。《ピーター・グライムズ》が、若きバーンスタインに、どれだけの衝撃を与え、後の作品に影響を与えたかを感じ取ることができます。

トンク管、そしてウィーンと縁ある名曲の数々

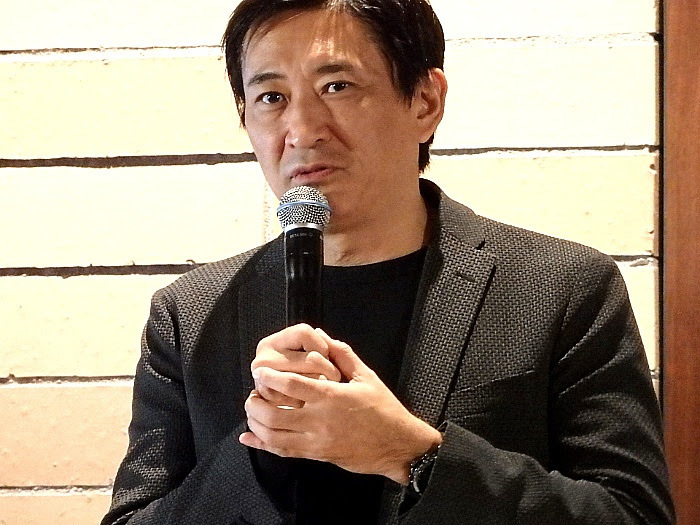

―――Aプログラムでは、バーンスタインの作品に加えて、ショスタコーヴィチの《交響曲第5番》が演奏される予定ですね。

ええ。僕が高校三年生だった1979年にバーンスタインがニューヨーク・フィルと来日した際にも演奏されました。その時、僕は、京都会館に忍び込んだんですが、結局は見つかって、つまみ出されてしまいました(笑)。扉に耳を当て、ロビーに漏れてくる音を懸命に聴いたのを、思い出します。

実は、この曲は、僕がベルリン・フィルを振った時や、トンク管を初めて指揮した時も演奏しました。そのときの演奏が決め手となって、トンク管から音楽監督の就任を打診されたわけです。ですから、僕の人生の大切なターニングポイントで、縁を繋いでくれた一曲といえますね。

――Bプログラムでは、ベートーヴェン《交響曲第6番》「田園」とブラームス《ピアノ協奏曲第2番》が加わります。この選曲には、どのような想いが込められているのでしょう?

トンク管のレパートリーのベースは、ウィーンで活躍した作曲家による数々の作品。ハイドンからベートーヴェン、シューベルト、R・シュトラウスへ続く系譜を、僕は「ウィーン・ライン」と呼んでいますが、ウィーンで、こういった曲を演奏すれば、自ずと比較されてしまいます。だからこそ、自分たちが出来る最高の演奏を披露したいと思って、磨いてきました。

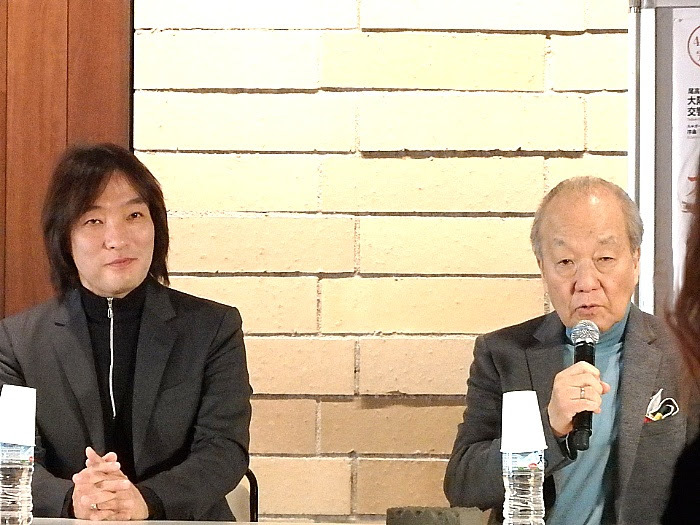

―――ブラームス《ピアノ協奏曲第2番》には、鬼才ピアニスト、アファナシエフを迎えます。どういう演奏になるのか、興味津々です。

彼と共演するのは初めてですが、独自の感性をもって豊かな演奏をされる方なので、どういう結果になるのか、僕も、半分、不安(笑)。ウィーンのオーケストラには、どこか保守的な一面もありますし…、演奏会のメインですし…。ドキドキ(笑)。

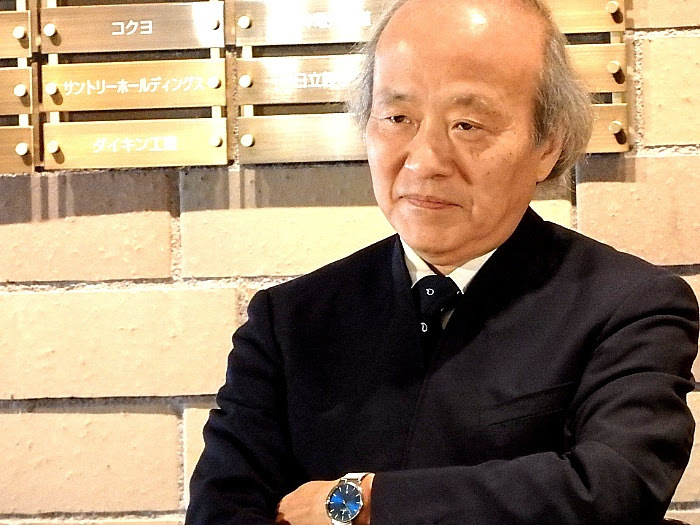

佐渡&トンク管の軌跡と目指すもの

―――数多くの世界的なオーケストラと共演されてきた中で、トンク管がもつ強みや個性をどう感じられているのでしょうか?

ベルリン・フィルのような「スーパーオーケストラ」ではないからこそ、猛練習をしてきました。オーケストラというのは、謂わば、社会の縮図ですから、気の合わない仲間もいるし、いがみあっていることすらある。でも、トンク管は、楽団員の仲がよくてチームワークが抜群。その上で、言うべきことは言って、もうひとつ上の音を創ろうとする姿勢もあります。こうした良好な人間関係は音にも出てきますから、説得力のある表現に繋がっていると思います。

また、この5年位の間に、オーケストラのメンバーも徐々に変わって、新しい奏者が入ってきました。これから、ぐっと姿を変えていく時期かなぁと思っています。

―――音楽的な面は、いかがですか?

ウィーン本来のスタイルをもつオーケストラといえます。中でもウィンナ・ホルンは特徴的で、ウィーンでしか使われていません。実は、オーストリアであってもグラーツやザルツブルクでは、フレンチ・ホルンが用いられています。

また、オーケストラ全体に、ひとつのフレーズ感みたいなものがあって、弦楽器、木管、打楽器も含め、常に「呼吸」をしている感じがあります。僕たちは、作品が求める音色の変化に深く、繊細に応じつつ、自分たちのフレーズを見つけだそうとしています。

―――今回のツアーについて、楽団員の皆さんは、どうお話しされていますか。

全国13カ所のハードなツアーですが、皆、「再び日本で演奏したい」と、楽しみにしてくれています。演奏旅行というのは、10回を超えると、どうしても退屈なものになりがちですが、彼らとはそういうことが一度もありません。努力を惜しまずにずっと音楽に向き合う過程があり、喜びがあります。それは、とても幸せなことですよ。

―――トンク管との活動のなかで忘れてならないのは、精力的なCDのリリースですね。

既に6枚のCDをリリースしており、録り終えたばかりものも2枚あります。CDとして録音を残すという過程で、ピッチが揃うまであきらめない精神を培い、「アンサンブルとはどういうものなのか」に対峙しながら、練習をしてきました。それを繰り返し、達成感を共有することで、良い人間関係が自然とできあがっていきます。

―――最後に、読者の方に向けたメッセージをお願いします。

今回は、バーンスタイン生誕100周年の特別プログラム。バーンスタインは、自分が指揮者としてやっていけるか分からなかった時期に、「お前ならできるよ」と言って、背中を押してくれました。その感謝の気持ちを胸に、自分のオーケストラと共に、バーンスタインが大好きだった日本で彼の作品を演奏します。110年という長い歴史をもつトンク管と、聴きごたえある演奏をお届けしますので、是非、演奏会にお越しください!

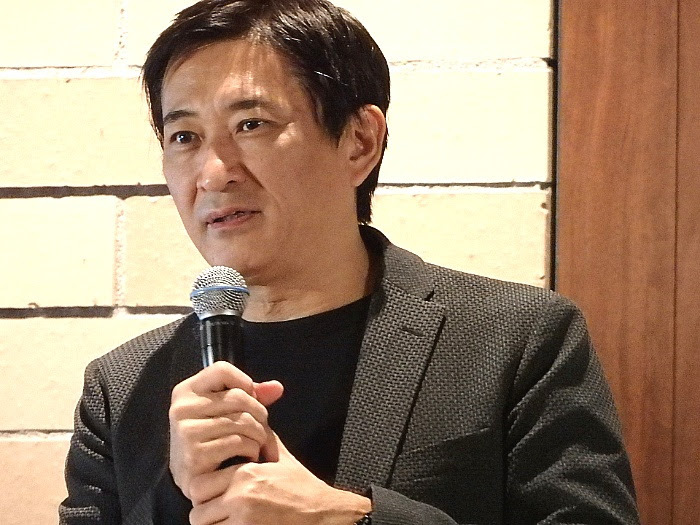

取材・文=大野はな恵 写真撮影=髙村直希

公演情報

大和証券グループPresents 佐渡裕指揮 トーンキュンストラー管弦楽団 日本ツアー2018

<出演>

佐渡裕(指揮)

トーンキュンストラー管弦楽団

ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ)※【プログラムB】のみ

<曲目>

【プログラムA】

バーンスタイン:交響組曲「波止場」

バーンスタイン:ウエスト・サイド・ストーリーより「シンフォニック・ダンス」

ショスタコーヴィチ:交響曲 第5番 ニ短調 Op.47

【プログラムB】

バーンスタイン:キャンディード序曲

ベートーヴェン:交響曲 第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」

ブラームス:ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 Op.83

<日程(2018年)・会場>

5/12(土) 京都・京都コンサートホール 【B】

5/13(日) 熊本・熊本県立劇場 【A】

5/15(火) 福岡・福岡シンフォニーホール(アクロス福岡) 【B】

5/17(木) 東京・サントリーホール 【B】

5/18(金) 新潟・新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ 【A】

5/19(土) 大阪・フェスティバルホール 【A】

5/20(日) 東京・NHKホール【A】

5/22(火) 松本・キッセイ文化ホール 【B】

5/23(水) 浜松・アクトシティ浜松 【A】

5/24(木) 名古屋・日本特殊陶業市民会館(名古屋) 【B】

5/26(土) 仙台・東京エレクトロンホール宮城 【B】

5/27(日) 札幌・札幌コンサートホールKitara 【A】

※大和証券グループの特別協賛は、熊本、足利以外の11公演が対象です。

<チケット>

【東京公演のみ】

■座席選択先行受付:11/14(火)12:00~12/10(日)23:59

2018年5月17日(木)19時開演 サントリーホール

2018年5月20日(日)14時開演 NHKホール

■一般発売:2018年12月16日(土)~