映画『最強のふたり』(2012年公開/日本公開のフランス語映画歴代興行収入No,1大ヒット!)の監督・スタッフ陣により製作された、待望の最新作『セラヴィ!』が、2018年7月6日(金)渋谷・シネクイントほか全国公開される。本作で、世界有数のベーシストであるアヴィシャイ・コーエンが初めて映画音楽を担当し、日本公開を控え、貴重な日本独占コメントが到着した。合わせて、本作の音楽面に迫ったメイキング映像も解禁となった。

世界的に注目を集める製作チームが再集結し作り上げたのは、ベテランウェディングプランナーの主人公が手掛ける17世紀の建造の城を舞台にした豪華絢爛な結婚式の1日を通じて、チャーミングな人々が巻き起こす遊びゴコロと優しさに満ち溢れた私たちへの人生賛歌となる作品だ。昨年公開された本国フランスでは公開1ヶ月で興収25億円を突破した話題作である。

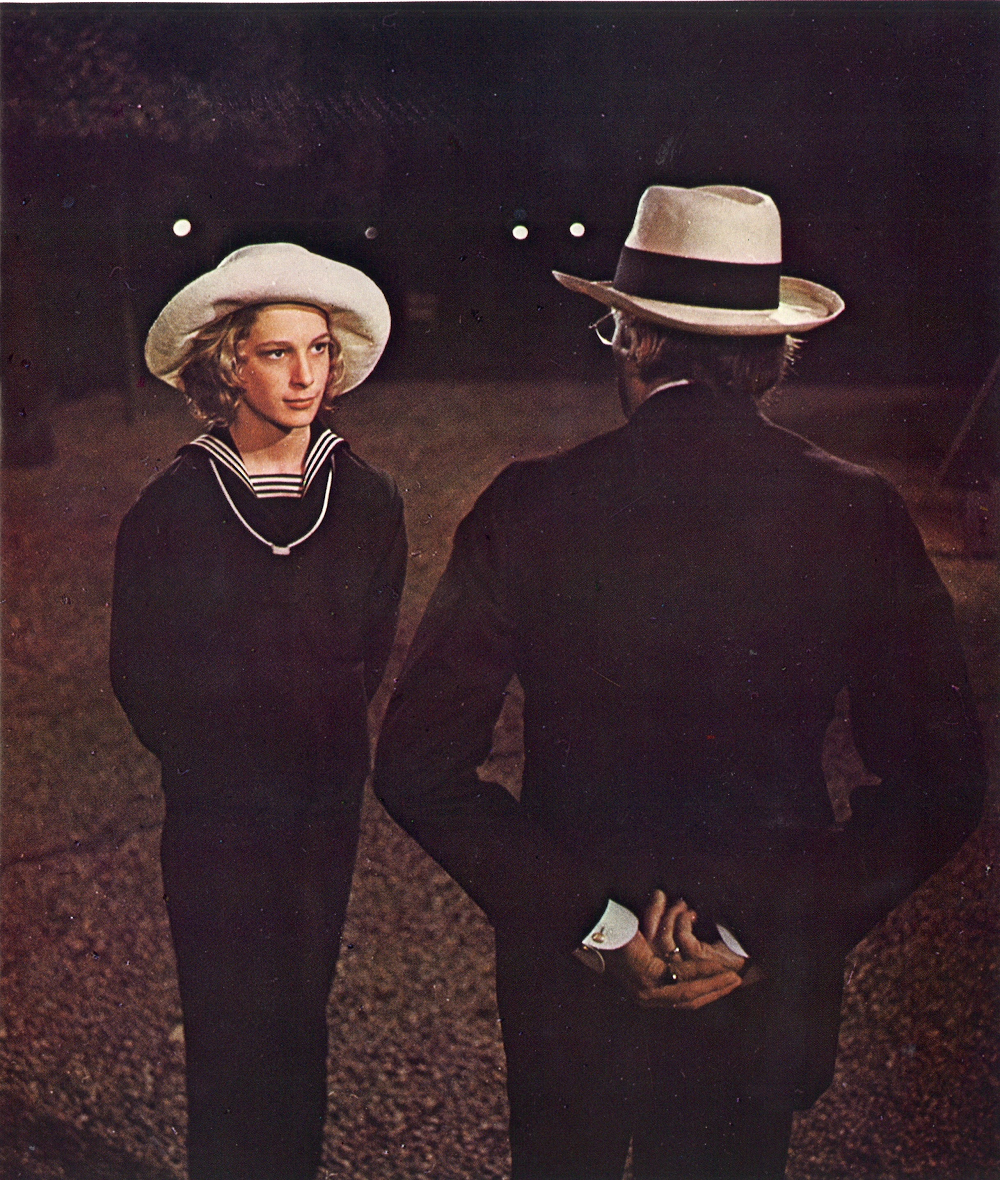

(C)2017 QUAD+TEN / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / PANACHE PRODUCTIONS / LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE

本映画とコーエンとの豪華コラボは、かねてよりその音楽センスに定評のあるエリック・トレダノ&オリヴィエ・ナカシュ両監督が彼に熱烈アプローチをしたことで実現した。監督のナカシュが脚本執筆中にコーエンの曲を聴き、独特なテンポとリズムは物語にピッタリ合うのではないかと考え、これまで映画音楽を手掛けたことのない彼にダメもとでアプローチをしたことがきっかけだという。もともと『最強のふたり』が好きだったというコーエンはオファーを快諾。コーエンは、監督から映画の音楽的ビジョンを聞かされた時のことを「映画全体に私の音楽が有機的に織り込まれていた」と印象を語り、映画を観た感想として「音楽の物語る力や、音楽自体がとても活き活きとしていたことに驚いた」と振り返る。

劇中使用されているコーエンの楽曲はいずれも彼の既存の曲で、映画のためにアレンジして全て再録された。観客を物語の舞台となる古城へと誘うオープニングシーンで使われている「Seven Seas」をはじめ、いずれもまるで映画のために書き下ろされたかのように各シーンと見事なマッチングを見せている。実際、本作のマスコミ試写や一般試写で映画をいち早く観た人からは映像と楽曲の絶妙な調和に言及する声も多く、映画を観る者誰もが驚くはずだろう。

(C)2017 QUAD+TEN / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / PANACHE PRODUCTIONS / LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE

コーエンは監督との共同作業を振り返り、「彼らが音楽やミュージシャンからどれだけインスパイアされているかを知り、逆に私も彼らにインスパイアされたよ。彼らの仕事を見ていて、それぞれが芸術として成り立っている「映像」と「音楽」を使い、お互いを補完し合うように一緒に作用させる方法や、彼らのものづくりに対しての情熱など、私は沢山のことを学んだ」と大いに刺激を受けた様子。

一方、メイキング映像でナカシュは「このシーンにはこの曲を、と考えながら脚本を書いたんだ」と執筆当時に聴いていたコーエンの曲として「Seven Seas」や「Nu Nu」といった具体的な曲名を挙げ、当初から確固たる音楽的ビジョンがあったことを明かす。

トレダノは、「アヴィシャイ・コーエンの音楽はひと言にジャズといっても、様々な音楽要素がミックスされている。この作品にぴったりだった。感情が揺れ動いているのが分かるんだ」とその音楽的魅力を分析。映画ではコーエンの楽曲だけでなく「君の瞳に恋してる(Can’t Take My Eyes Off You)」や「Lovely Day」といった定番ウェディングソングも使用されているが、ナカシュは「誰もが知っている曲もあれば、彼のジャズのように尖って強い印象を残す曲もある。その両方を取り入れたいんだ」と語り、トレダノは「異なるものを掛け合わせどんな化学反応が起こるのかを見たいんだ」と、様々な国籍や境遇の人々がウェディングスタッフとして式の成功のために協力して(?)奮闘する(??)、映画のストーリーを音楽でも表現しようとしたことを明かしている。

映像には劇中のライブシーンや、映像と音楽が見事な融合を見せる本編映像のみならず、コーエンのエキサイティングなレコーディングシーンも収められているのにも注目だ。

(C)2017 QUAD+TEN / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / PANACHE PRODUCTIONS / LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE

さらに、コーエンによる現レギュラー・トリオとオーケストラを融合させた意欲的なステージが『アヴィシャイ・コーエン トリオ with 17 ストリングス』と題して8月に日本初上陸を果たす。映画でもステージでも、この夏はアヴィシャイ・コーエンとその挑戦に要注目だ。

アヴィシャイ・コーエン 『セラヴィ!』公開に寄せた日本独占コメント

「音楽の物語る力や、音楽自体がとても活き活きとしていることに驚いた」

2年前、あるコンサート終わりに、2人のフランス人映画監督が私のところに来て、エリック・トレダノとオリヴィエ・ナカシュです、と自らの紹介を受けたんだ。映画制作者からアプローチされるのは初めてではないが、彼らが『最強のふたり』(2012年)のつくり手たちであることを伝えられた時に、大物だと気づいたよ。『最強のふたり』は私がとても好きな映画だからね。

監督たちから、私の音楽にインスパイアされた映画の脚本を書いていると聞き、音楽使用の許可を求められたのだけれど、初めての映画とのコラボレーションを、この素晴らしい監督たちと一緒にできたことがとても嬉しい。

本作では、新しい曲を書き下ろしたのではなく、監督たちが私の既存のレパートリーの中でどの曲を使用したいかが明確で、すでに映画全体に音楽が有機的に織り込まれていたんだ。

完成した映画を観た時に、音楽の物語る力や、音楽自体がとても活き活きとしていることに驚いたよ。彼らがどれだけ音楽やミュージシャンからインスパイアされているか理解できるし、逆に私も彼らにインスパイアされたよ。彼らとの仕事を通して、それぞれが芸術としてなりたっている「映像」や「音楽」の使い方、お互いを補完し合うように一緒に働かせる方法や、彼らのもの作りに対しての情熱など、沢山のことを学んだ。

この映画は笑えて、刺激的で、彼らのこれまでの作品と同様に人間社会へのメッセージを含んでいる。

アヴィシャイ・コーエン