オペラの世界に留まらず、宗教曲や歌付きのオーケストラ演奏の分野でも大活躍のメゾソプラノ歌手 福原寿美枝。出演予定だった関西二期会の第89回オペラ公演「カヴァレリア・ルスティカーナ」は、先の大阪で起こった地震の影響で中止となったが、今後、大阪交響楽団の定期演奏会では月を変えて「アルト・ラプソディ」とマーラー交響曲第3番に出演予定の他、マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」やヴェルディ「レクイエム」などの大曲への出演が控えている。

彼女のこれまでの人生における音楽との関わりや、人との出会いなどを聞いてみた。

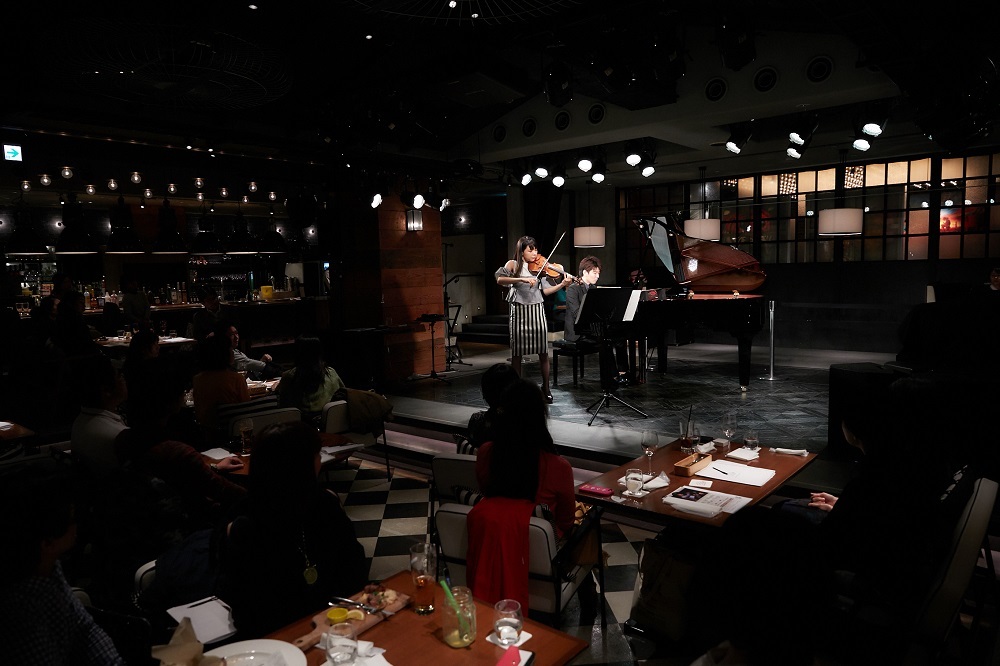

![飾ることのない気さくな人柄も人気の秘密 (c) isojima]()

飾ることのない気さくな人柄も人気の秘密 (c) isojima

ーー オペラに宗教曲にと大変なご活躍ですね。ちょっと意外だったのですが、歌を本格的に始められたのは随分遅かったとか。

小さいころからピアノをやっていましたが、嫌で嫌で仕方がなかった(笑)。コツコツやる事は好きなのですが、ピアノは性に合わなかったみたいです。高校は、公立の普通科に入りましたが、進路はどうしますか?と入学してすぐに迫られました。音楽は好きだったので、音楽から離れる発想はなかったのですが、ピアノで進んで行くのはとても無理な事は分っていました。それなら大好きな歌をやりたいと思い、音大受験を決めました。ずっとピアノをやる傍ら、京都市少年合唱団に入っていたこともあり、歌は大好きでした。当時、京都市交響楽団が毎年ニューイヤーコンサートでショスタコーヴィチの「森の歌」をやっていて、オーケストラと一緒に歌えることに喜びを感じていました。音大に入ってからも、オペラは敬遠し、宗教曲ばかり聞いていました。どうも人前で演技をするのが恥ずかしかったのです。

ーー 福原さんの現在の活動を考えると、なんだか不思議な話ですね。大学院まで進まれて、オペラでやって行こうとは思われなかったのですか?

大学院を出てから、子供にピアノを教えたりしていました。子供相手のピアノの先生に何の違和感もありませんでしたが、やはりもう少し歌を続けたいと思い、神戸市混声合唱団を受けたのが27歳の時です。たまたま合格しましたが、ソロを歌いたいとは思ったことはあまり無かったですね。しかし、師匠の三井ツヤ子先生からは、合唱曲だけでなく、オペラも宗教曲も色々なものを全部均等に知っておくべきと、ずっと言われて来ていたことも有り、オペラから離れていてはいけないと思うようになりました。意を決して「カルメン」のオーディションを受けたのが34歳か35歳になった年。賛否両論評価は分かれたようですが、演出の中村敬一さんが「僕が何とかするから!」と推してくださってカルメン役を射止めました。下積みもせず、何も知らないのにいきなりの主役抜擢!当たり前ですが、これには周囲の批判も大きかったですし、辛い思いも沢山しました。最終的に少しは化けられたので、何とか事なきを得た感じでした。

そこからですね、少しだけ意欲や勇気が出てきたのは。そのタイミングで、日本音楽コンクールも受験しました。師匠に背中を押され、ホント行動が遅いですね(笑)。こちらも年齢制限ギリギリの35歳です。結果は入賞に留まりましたが、良い経験になりました。それまでの人生になかった、いつまでに何かをなさねばならない!といった時間制限的な感覚を意識するようになったのは、後々の事を考えると大きかったですね。その後も劇的に何かが変わった訳ではありませんが、ポツンポツンと大きなイベントが起こります。

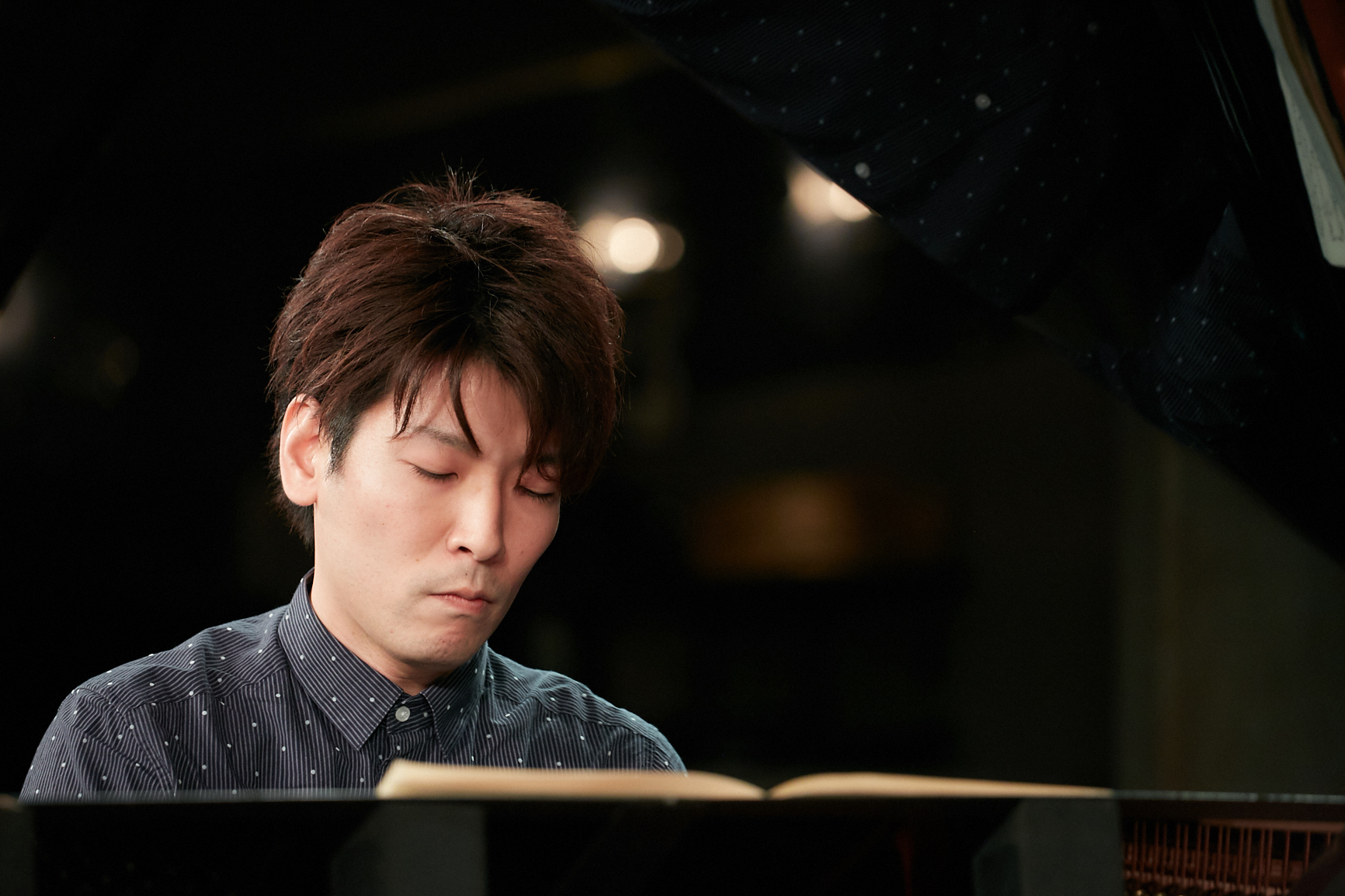

![堺シティオペラ第30回定期演奏会「カルメン」カルメン(H27年9月5日) 写真提供:堺シティオペラ]()

堺シティオペラ第30回定期演奏会「カルメン」カルメン(H27年9月5日) 写真提供:堺シティオペラ

ーー 関西二期会 創立40周年の「ばらの騎士」でオクタヴィアンに抜擢されたのですね。

はい。その事がきっかけで関西二期会に入団することになります。この時は、徹底的に指揮者の大勝秀也さんにしごかれまして、自分自身かなり追い詰められましたね。円形脱毛症になるほど…(笑)。最後はお客さまにも喜んで頂けたようですし、大勝マエストロとはその後ワーグナー「タンホイザー」などでもご一緒させて頂いたり、なんとか責任は果たせたのかなぁと。

井上道義氏指揮ベートーヴェンの「荘厳ミサ」のソリストを、急きょ代役として当日ゲネプロ〜本番で歌ったことも有りましたね。合唱で参加予定だったので、緊張を通り越し、責任を果たす事に必死でした。お客さまの温かい拍手が本当に嬉しかった事を覚えています。この事がきっかけで、井上道義マエストロとその後も共演させていただくご縁を頂きました。

ーー 大きな試練を与えられても、確実に結果を残して来られた。才能がお有りなだけでなく、確実に結果を出し続けてけてこられた事に、強い意志と凄まじい集中力を感じます。

実は、大学院の時に師匠の三井先生に「あなたの歌は人を幸せにする」と言っていただいたことが有りました。そう言われても、にわかに信じられないですよね。自分に自信が持てなかったからでしょうか。そんなことで、歌から離れていた時期が有りました。しかし、結果的には現在まで歌を続けている。やはり運命的なモノを感じますね。演奏会で温かな声援を頂くと、素直に先生の言葉を信じていいのかなと、ようやく最近になって思えるようになりました。

![関西二期会第85回オペラ公演「修道女アンジェリカ」侯爵夫人(H28年6月26日) 写真提供:関西二期会]()

関西二期会第85回オペラ公演「修道女アンジェリカ」侯爵夫人(H28年6月26日) 写真提供:関西二期会

ーー お話を聞いていると、やはり人との出会いに恵まれておられますね。成功する人は、人との出会いがポイントになるように思います。

オペラと私を深く結びつけてくださった恩人に、演出家の岩田達宗さんがおられます。尾崎比佐子さんプロデュースオペラで、ロメーオをさせて頂いた時に、岩田さんが「あんた、なかなかやるやん!」と言って下さったのが、オペラを続けて行こうと私に決意させました。それからも岩田さんにはしごかれましたし(笑)、大変影響を受けました。本当に感謝しかありません。

指揮者にも恵まれたと思います。指揮者は、歌い手の都合など気にせず要求して来ます。「ここはスコアに書いてある通りフォルテでください。」と言われれば、何とかして出そうとする。声楽家同志だと、分かり合えるだけに、都合のいいように言い訳する。アシュケナージ氏、ヴィンシャーマン氏、ボッセ氏、井上道義氏、川瀬賢太郎氏…。いろいろなマエストロとご一緒するたびに、自分の発声と向き合い、勉強するようになった事は大きいですね。

ーー このところ、人気の若きマエストロ川瀬賢太郎さんとの共演が多いですね。先日川瀬さんとお話をした際、福原さんの事を「言いたいことを言いあえて楽しいし、色んな事をもたらしてくれる人。本番前に何者かが憑依させているのではと思うほど、入り込み方が凄い。確実に楽譜以上の何かを発見させてくれる素晴らしいアーチスト」と絶賛されていました。

えー、そんなことをマエストロが…(笑)ありがとうございます。きっかけは名古屋フィルの定期演奏会でやったバーンスタインの交響曲第1番「エレミア」ですね。川瀬さんが誰か良いアルト歌手はいないか、名フィルのメンバーに尋ねられたところ、多くのメンバーが私の名前を挙げて頂いたようです。少し前に共演させていただいたマーラーの交響曲第3番の印象で…。ありがたいことです。私は音楽的な事に関しては、やりたいことを主張するタイプです。それは自己紹介みたいなものだと思っています。挨拶なんかは不器用でちゃんと出来ないのに、音楽となると、私はこうしたいのですが!って(笑)

川瀬さんとは音楽的な嗜好性が似ているのでしょうね。私の音楽を尊重し、上手く導いてくださいます。やりたいことをさっと理解し、それに合うオーケストラの色を作って下さいます。ずっと年下ですが、とても頼りにしているマエストロです。

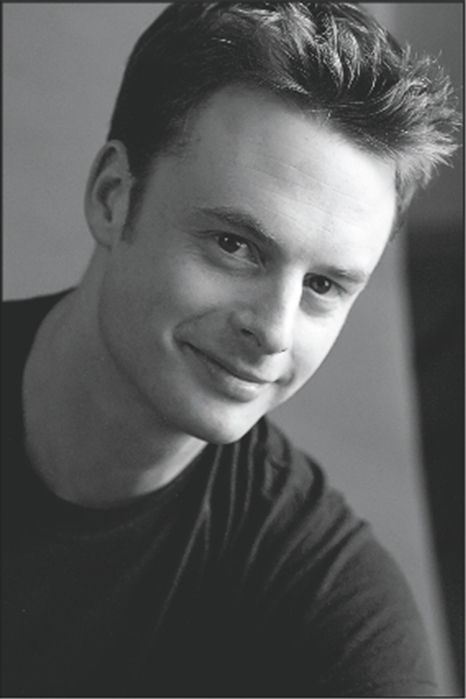

![バーンスタイン交響曲第1番「エレミア」神奈川フィル定期演奏会みなとみらいシリーズ(H30 4月7日) (C)藤本史昭]()

バーンスタイン交響曲第1番「エレミア」神奈川フィル定期演奏会みなとみらいシリーズ(H30 4月7日) (C)藤本史昭

ーー 現在、武庫川女子大学と京都市芸術大学で教えておられます。第一線の演奏家としての顔と、後進を指導する教育者としての顔の両面をお持ちですが、両者は相容れるものでしょうか。

やはり自分の師匠 三井ツヤ子先生との関係を考えると、自分もそういう存在にならなければと思います。歌も教えるけれど、人間としてこうあるべきだ!と云うこともしっかりと伝えていきたい。社会で生きていくとはどういうことなのか。音楽がすべてではありません。演奏家として生きていく道もあれば、全く違う選択肢もあります。三井先生のように、そういった事をちゃんと伝えていける指導者になりたいですね。

それと、舞台で歌っている姿を学生に見せることは、大学の研究室で教えること以上に効果的に働く部分も大変大きいです。学生の心が動いているのを感じます。

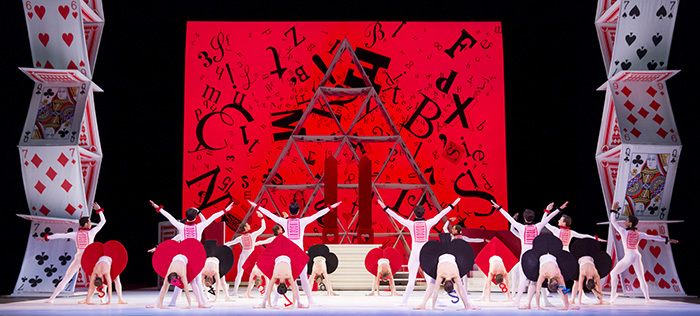

![関西二期会第81回オペラ公演「ドン・カルロ」エーボリ公女(H26年10月25日) 写真提供:関西二期会]()

関西二期会第81回オペラ公演「ドン・カルロ」エーボリ公女(H26年10月25日) 写真提供:関西二期会

ーー 福原さん自身、随分と遅咲きだったという事でしたが、技術的には年齢を重ねてこられて現在どう感じておられますか。

確かに高いキーはきつくなっている部分もありますが、身体が鳴るように成って来ていて、発声的には楽になりました。あるホールの音声さんから「福原さんは歳を追うごとに良い声になっていくね!」と言って頂きました。専門の方の声として、素直に嬉しいです。

スタートが遅かっただけに意思が固まって以降、無駄な時間はありませんでした。今となっては、あんな役もやりたい!こんな曲も歌いたい!といった欲求は正直言ってありません。オファーを頂いたお仕事を確実にこなしていきたいと頑張って来ました。しかし、大学との両立は本当に難しく、悩ましいですね。

ーー 今後の予定はどうなっていますか?

大阪交響楽団の定期演奏会に2度出演します。まずは9月に延原武春氏の指揮でブラームスの「アルト・ラプソディ」を。そして来年1月には、寺岡清高氏の指揮でマーラーの交響曲第3番を歌わせていただきます。

その他では、10月に井上道義氏指揮、読売日本交響楽団と小泉和裕氏指揮、名古屋フィル、そして京都でもマーラーの交響曲第8番「千人の交響曲」を続けて歌います。同じ月に大曲「千人の交響曲」を連続して歌うのも珍しいですね。大友直人氏指揮、東京交響楽団でヴェルディ「レクイエム」も10月です。

ーー では最後に、読者の皆さまにメッセージをお願いします。

私は遅いながらも、人生にとって欠かせないものを見つけられた事は本当に幸せだと感じています。私を根気よく見捨てずに育てて下さった方々の愛情に、あらためて感謝申し上げます。これからは戴いた愛情へのお返しをする番だと思っております。どうぞこれからも未来の才能豊かな人達に、温かい応援をお願い申し上げます。

取材・文=磯島浩彰