編集長として”エンタメ総合メディア”として様々なジャンルの情報を発信していく中で、どうしても話を聞きたい人たちがいた。それは”エンタメを動かしている人たち”だ。それは、例えばプロデューサーという立場であったり、事務所の代表、マネージャー、作家、エンタメを提供する協会の理事、クリエイターなどなど。すべてのエンタメには”仕掛け人”がおり、様々な突出した才能を持つアーティストやクリエイターを世に広め、認知させ、楽しませ、そしてシーンを作ってきた人たちが確実に存在する。SPICEでも日々紹介しているようなミュージシャンや役者やアスリートなどが世に知られ、躍動するその裏側で、全く別の種類の才能でもってシーンを支える人たちに焦点をあてた企画。

300年前はポップミュージックだったわけで

――まずはこのプロジェクト、企画の狙いから教えて下さい。

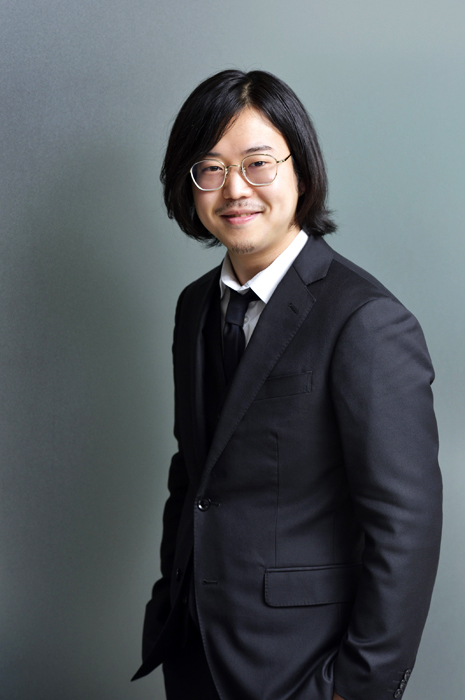

坪田:ソニー・ミュージックとして、クラシック音楽を再発掘しようというのが大きな目的です。これまでもクラシッククロスオーバーというジャンルで、葉加瀬太郎さんや、イギリスのイル・ディーヴォのヒットがあったり、1980年代に「最も売れたクラシック・アルバム」としてギネス・ブックに認定されている『フックト・オン・クラシックス』や、ソニーミュージックでも2CELLOSのようなアーティストを輩出していることもあり、音楽シーンを牽引している会社として、今一度クラシック音楽にスポットを当てたい、そしてマーケットの拡大というのが狙いです。

――“STAND UP!CLASSIC”というネーミングがいいですよね。

坪田:最初は“ソニー・ミュージックオーケストラ”でどうだという意見もありましたが、色々と意見を出しているうちに、「そういえばクラシックのコンサートって、何で座っているんだろう?」と話になって。

久保:クラシックのコンサートというと、どうしてもしきたりや周りのお客さんの目もあて、座って観るのが当たり前になっています。

坪田:今はクラシックと言われていますが、300年前はポップミュージックだったわけで、当時はレコードもないので、コンサートに行かなければ聴けないという制約がありました。なので会場に押し寄せるお客さんを、一度にたくさんの人に聴いてもらうために、ホールで座って聴いていたのではないかと、そんな仮説を立てたり(笑)。今、モーツァルトが現代に現れて、クラシックコンサートを観たら「みんな、なんで座ってるんだろう?」って思うのでは?という妄想を膨らませました(笑)。今、体験型のエンタメもどんどん増えているし、音楽を聴くだけならハイレゾとかでいい環境で音楽体験ができます。でもわざわざ劇場に足を運ぶのであれば、音楽を聴くプラスαのところで、ポップスのライヴでは当たり前の照明演出をクラシックコンサートで体験できたり、新しいクラシック音楽体験をしてもらいたいという思いです。

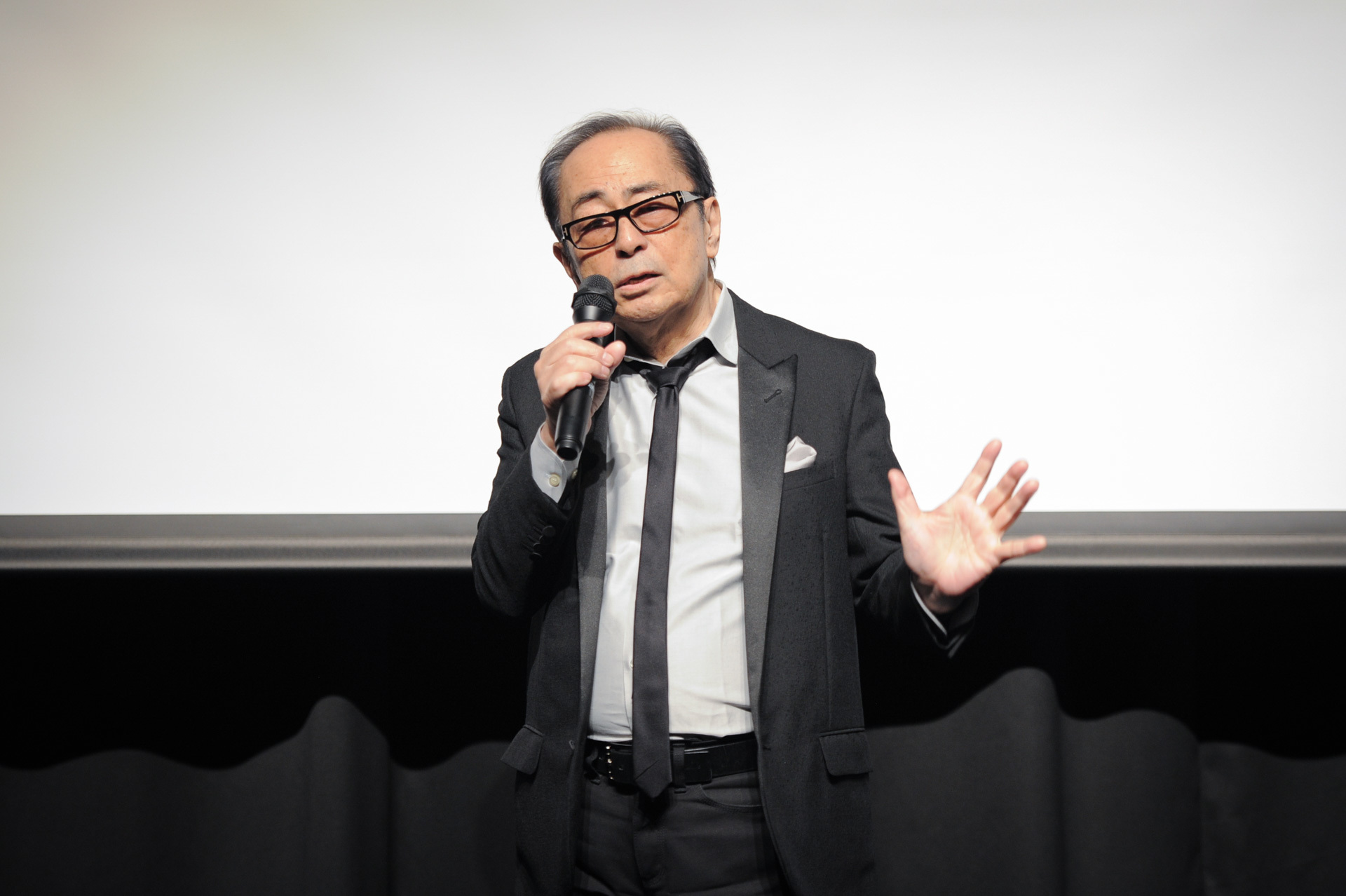

久保:どうしてクラシックのコンサートでは、レーザーを使って照明を派手にしてはいけないんだろうとか、舞台演出を派手にする事は、クラシック音楽をマイナスのものにするとは思ってなくて。演奏する曲にもよりますが、ホールでやっているクラシックコンサートに、そういう演出を持ち込みたいと思いました。青木さんが手がけられた葉加瀬太郎さんや「Image」コンサートでは、皆さん立って盛り上がっていたので、全然ありだと思っています。

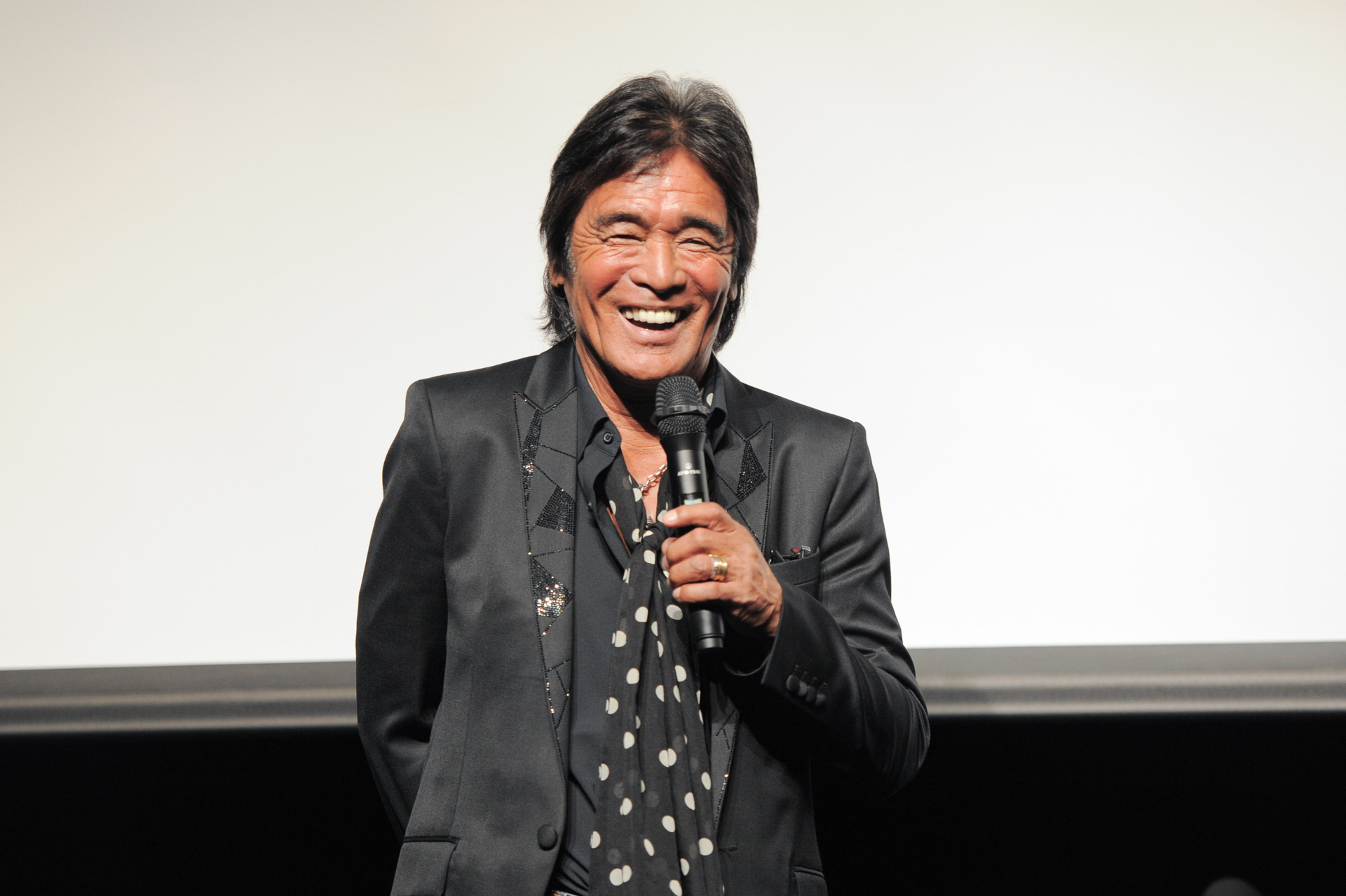

青木:海外ではコンサートの最後にみんなで歌ったり、そういう事が当たり前です。イギリスで毎年夏に行われるクラシック音楽の祭典「プロムス」では、みんな3時間半くらい立ったまま楽しんでいます。ベルリンフィルの「バルト・ヴューネ」も野外コンサートなので、みんなビールを飲んだり、寝っ転がりながら演奏を楽しんでいて、向こうではそういう楽しみ方が当たり前なので、日本でのクラシック音楽の楽しみ方、在り方みたいなものに温度差を感じています。普通のポピュラー音楽として変わらないものなのに、変わるものとして楽しんでいる気がします。でも今回のメインテーマでもある、オーケストラを作る事って、そんなに簡単な事ではなく、僕は11年前に「のだめオーケストラ」を作った経験があり、その経験を今回のこのプロジェクトで生かしたいと思っています。あれは、オケを実際に作って番組にも登場させ、コンサートもやりましょうとメディアにこちらから提案しました。例えば20年位前に登場したクライズラー&カンパニーは、世界中に存在するクラシカルクロスオーバーのプロットタイプとしては一番古くて、日本はクラシック音楽が普及したのは遅い事もあって、そういうクロスオーバーものがやりやすい土壌があります。だから僕達がまだまだ仕掛けられる余地はあると思っています。

多くの人に共感してもらえるスタープレイヤーを育てていきたい

――最初から、既存のオーケストラをリニューアルしてとか、プロデュースしてとかではなく、あくまでもオーディションで一からオーケストラを作ろうという構想ですか?

青木:こういう動きはもちろんクラシック業界でもあって、兵庫県立芸術文化センターの管弦楽団は、世界中でオーディションをやって、35歳以下の若い演奏家を集めて、その任期が3年です。そこで3年間腕を磨き、他のオーケストラに移るという、そういうアプローチはあります。みんな同じような問題意識を抱えて動いています。

坪田:日本は世界でアマチュアのオーケストラの数が最も多い国なんです。クラシックが好きな方がたくさんいるという事で、マーケットもあるのですが、そこで活動して対価を得るというのがなかなか難しい状況です。音楽大学を卒業しても、その後プロとして稼ぐというのはなかなかハードルが高くて、そういう方達が活躍できる土壌を作る事ができたら、日本のクラシック全体のスケールアップにもつながると思っています。

久保:僕は劇伴の制作をやる時に、レコーディングメンバーを色々なところからかき集めてきて、音源は作りますが、その時のメンバーで引き続き活動ができるかというと難しいし、コントロールしていくのも難しいです。スターが生まれるかどうかを考えると、ある程度のクラスの人たちを、今回作ろうとしているチームに落とし込んでも、初期衝動という部分の新鮮さも生まれないと思いました。高校生でも大学生でも力がある人には入ってもらい、先々の事を考えて、このプロジェクトが少しでも長く続けられるようにするにはどうするかという事を、一番に考えています。

――プレイヤーとしてというより、バンドとして考えていると。

久保:そうですね、イメージとしてはバンドです。

青木:“のだめオケ“はまさにそういうニュアンスがありました。あの時は大学卒業して数年経った演奏者を集めました、日本のクラシック業界を見ると、通常のオーケストラに入るには、多くの人が音大を卒業してから数年かかります。当時のだめオケのトップ奏者は、その後、都内の主要オーケストラに入りました。だからそこに至るまでに、こういう活躍する場が必要じゃないかと思いました。

久保:レコーディングやライヴで活躍しているストリングスチームに入るのも狭き門なんです。今回我々は、日本全国の音楽大学、その付属高校、それとオーケストラ部がある大学に、スタッフ全員で足を運んで、総当たりで人材を探しています。オーケストラ部がある企業もあるので声を掛けています。

青木:どの業界もスタープレイヤーが必要です。スタープレイヤーがいるからその業界全体が底上げできるわけで、だから僕らも若くて、多くの人に共感してもらえるスタープレイヤーを育てていきたい。場合によってはソリストとしてやってもらってもいいと思っていますし、とにかくクラシックという事で紐解ける新しい才能を見つけたい。僕らも審査するというつもりではなく、出会いの場であり、音楽家自身のためのソリューションと思っています。

久保:今回のプロジェクトに参加して下さっている、ソニー・ミュージックエンタテインメントの新人発掘部門・SDグループのスタッフの方が、日夜行っている全国のライヴハウスを回って才能を発掘する作業と同様に、我々も全国で行われているクラシックの演奏会を去年からくまなく回っています。クラシックをやっている人の中にはネットに強くなく、自分で発信ができていない人も多いと思い、こちらからでかけて行って探そうと思いました。

坪田:クラシックをやっている人たちは、バンドをやっている人達と同じように、すごくエネルギーが溢れているのに、ステージ上ではすごく真面目な顔をして演奏しているので(笑)もっと演奏を楽しんでいる姿を前面に押し出しても良いと思っています。

久保:クラシックって元々がエンターテイメントだし、まずはお客さんへの聴き方の提案からだと思っていて。いきなり奇想天外な事をやりすぎて、クラシックからお客さんが離れるというのでは意味がない事なので、それは避けたい。

青木:例えば衣装ひとつとっても、クラシック伝統ともいえるあのカラードレスは、なんであれじゃないといけないの?とか。観ている方はそれを見てどう感じているのかという事は、演者は考えた事がないと思う。それがしきたりという事かもしれませんが、でもそれが本当にお客さんにカッコよく見えているのかという事です。年配のお客さんにはそれがカッコよく見えているかもしれませんが、若い人が観に来てくれた時に、憧れないと思う。だから例えば、ビジュアルは全員スッキリすっきりしたスーツで演奏した方がカッコよく見えるんじゃないとか、そんなことにもこだわれたら面白い。

楽器のカッコ良さも追及したくて

――視覚から入ってくる情報は重要ですよね。

久保:クラシックの演者の写真って、みんな楽器を持ってはいても、今までの概念にとらわれているような固い写真のものが多い。それで、そういえばバンドのアーティスト写真って、楽器持ってないよね、という話がスタッフの中から出て、そういうところから掘り下げています。

青木:若い人たちからカッコイイ、自分もやりたいと思ってもらえるものを作らないと、業界自体が盛り上がらない。

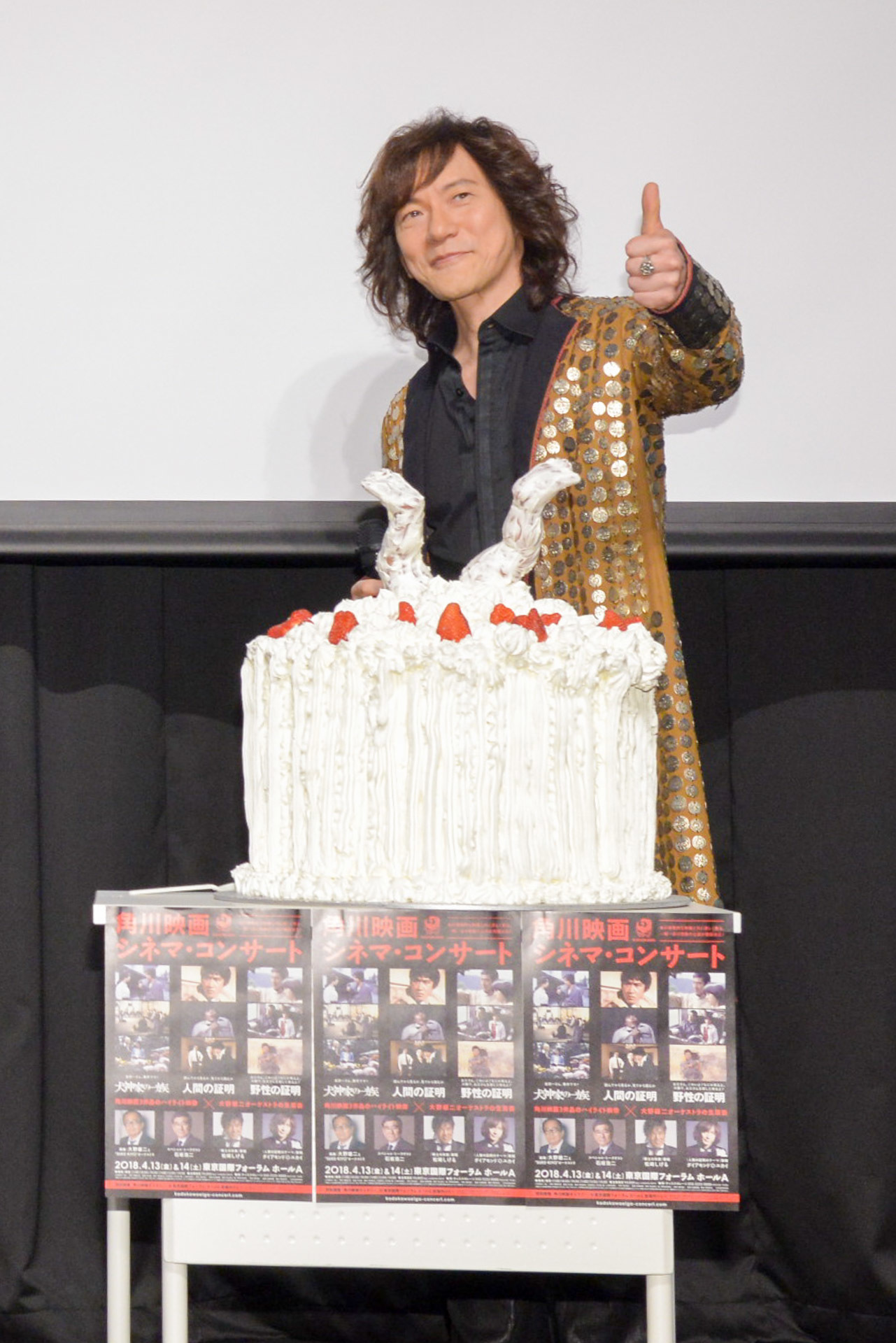

久保:実は楽器のカッコ良さも追及したくて。X JAPANのYOSHIKIさんが透明のピアノを弾いていますが、まさにああいう事で、自動車メーカーのプジョーさんが、未来のピアノをデザインして、斬新な型のものを提案していたり。このプロジェクトではそういう楽器のカッコ良さにも注目して、取り入れていきたいです。

最終的にはコンサートがエクスタシーを生みださないと

――オリジナル楽曲に関しても、これまでのクラシック音楽の型にハマらないものを作っていくのでしょうか?

久保:楽曲に関しても、ポップスを基準に考えています。もちろんゆったりしたバラード曲は長めになるかもしれませんが、曲の尺もポップスのように、4~5分で完結するようなものを目指したいです。それから、これはひとつのアイディアですが、できればノンストップの構成でやりたいと思っていて。音を止めないというのも、クラシックではあまりなく、曲と曲の合間を繋ぐのも、お客さんを煽れる演出にしたり、ロックやポップスのライヴのようにすることに、このプロジェクトを作る意義があるのではないかと思っています。

――まずクラシックの概念を壊していく事に、このプロジェクトのプライオリティを置いていますが、逆に残していこうとしているのは、どういう部分ですか?

青木:技術です。例えばシモン・ボリヴァルユースオーケストラが、なぜクラシック業界でも評価が高いかというと、それは技術の高さがあるからで、そこは一番こだわってきちんとやらないと、クラシック業界に失礼だと思っています。

坪田:お客さんに感動してもらうためにも、そこが一番大切だと思っています。

青木:オーケストラは生ものなので、40~50人の演者の総合力がある種の奇蹟を生み出すというか、そういう感覚で臨まないと、最終的にはコンサートがエクスタシーを生みださないと思っています。そこがオーケストラの面白さでもあります。

――指揮者の存在は?

青木:時と場合によると思います。指揮者がいないオーケストラも存在しますが、指揮者がいなくても、オーケストラが息を合わせて演奏したものの方が、もしかしたら凄いものができあがる可能性もあります。

――オーディションの実技審査は、どなたが審査するのでしょうか?

久保:今、オーケストラで現役でやっていらっしゃる方や、音楽大学の講師の他に、我々はその人のスター性や人間性を見させてもらい、技術を見る人と人を見る人、双方向から審査させていただきます。

――このオーケストラは何人編成と考えているのでしょうか?

久保:マックスで考えると50数名です。ポップス業界のオーディションと、クラシック業界のオーディションのいいところを、参考にさせていただきたいと思っています。普通のオーケストラは入団テストがあって、試用期間があり、そこで見極められ正団員になります。そこは我々も同様です。ポップスのオーディションの部分でいうと、やはりスター性が求められますので、そういう人材がいた時は、オーケストラの一員にするのか、ソリストとして育てていくのかは、ふたを開けてみなければわかりません。オーケストラは、やはり一人ひとりの相性が一番大切だと思っています。

番組も作る予定です

――結成後の活動は?

久保:いわゆるアーティスト活動になります。単発のお仕事を発注して終了、という事ではありません。今、関東、関西とでオーディションをやっていて、関西では京都市交響楽団さんにも協力してもらっています。大きなイベントに出演していただきますが、もちろんきちんとライヴ活動も行っていき、総合力の向上を目指します。

青木:番組も作る予定です。それは「のだめ」の時の事を振り返りつつ、当時活躍した団員の現在の姿を追いかけ、その姿を通して、今回のオーケストラをなぜ作るのかというその意義や意味を、ユーザーにわかりやすく伝えられる番組にしたいと考えています。例えば、ピアニストの反田恭平さんのようなスターのコンサートには、若い方もたくさん足を運んでいます。そんな存在になれるアーティストを僕らも育てていきたい。カッコイイ音楽の提供の仕方が、クラシックによってできる可能性があると思います。それはオーケストラ以外にもあって、ポップスやロックの楽曲を演奏して、世界的な人気になっているカルテットもいます。将来的にはそういうグループもいくつか作る事ができたらいいなと思っています。そうする事で新しいクラシックの楽しみ方が提供できて、ファンも増えていくといういい循環を作り上げる事ができたら最高です。

――クラシックをより身近なものにするための考え方として、音楽はもちろん、そのスタイルを近代的にするというところが、今までにはなかった企画ですね。

坪田:クラシックって一般的にわかりづらいもの、知識を持っている人はより楽しめるものという見え方です。コンサートに行くと、パンフレットにライナーノーツが載っていますが、でも客席の明かりが消えたら読めません。そうすると楽曲の背景もよくわからないまま演奏が終わったりします。でも、そういう楽曲が持つストーリーを例えば映像を使って教えてあげると、曲の輪郭もよりハッキリしてくるし、伝わり方が違ってくると思います。

久保:悲しい曲の時は照明を青、楽しい曲の時は赤にしたり、そういった演出さえ普段のクラシックコンサートではなかなかお目にかかれません。海外ではプロジェクションマッピングを取り入れたり、国内でもそういう演出を取り入れようとする動きもあります。

坪田:例えばシネマオーケストラは本当に感動するし、わかりやすいですよね。わかりづらいものを、わかりづらいままにしておく事がよくないと思っています。それが今回の我々が目指すものの、大きなテーマのひとつでもあります。