“サンデー・ブランチ・クラシック” 2017.12.24 ライブレポート

リビングでくつろぎながら音楽を楽しむ日曜のひととき『サンデー・ブランチ・クラシック』。年の瀬も押し迫ったクリスマスイブ、12月24日に登場したのは鈴木舞(ヴァイオリン)&加藤大樹(ピアノ)だ。

鈴木はすでに本イベントではお馴染みの音楽家。今回は加藤と初めて組んでのコンサートである。現在ミュンヘンに拠点を置きながら活動する鈴木と、パデレフスキ国際ピアノコンクールを通してポーランドに縁のある加藤。曲目もモーツァルトやブラームスといったドイツ・オーストリアと、シマノフスキ、パデレフスキというポーランドゆかりの音楽家のものが取り上げられ、どことなく異国情緒漂う、中央ヨーロッパの風が吹き抜けるような演奏が繰り広げられた。

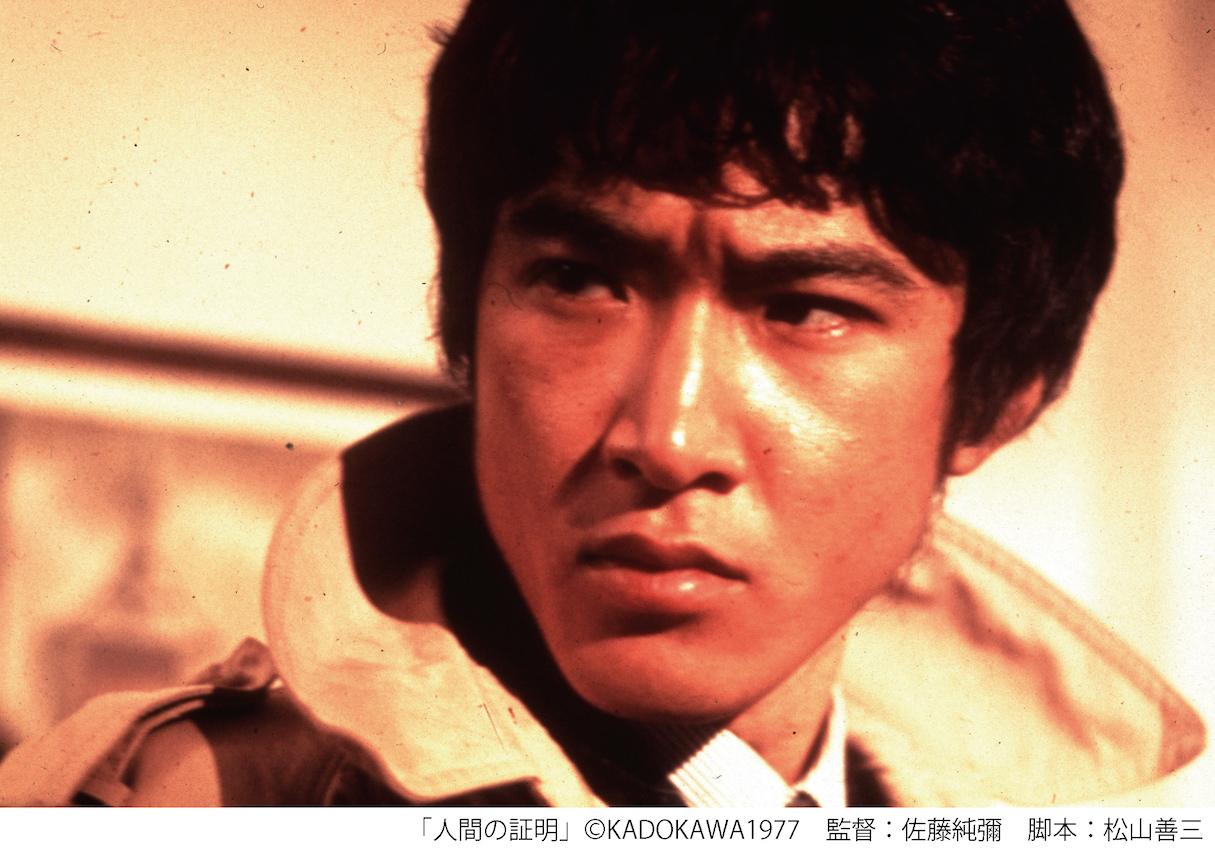

鈴木舞

加藤大樹

心に響く第一音

時間となり赤いドレスの鈴木と、黒のジャケットに身を包んだ加藤が登場する。1曲目はモーツァルトの「ヴァイオリン・ソナタ K.305」の第1楽章だ。演奏前に鈴木が「モーツァルトの故郷、ザルツブルクは空港の名前もヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト空港。町中全体がモーツァルトを応援し、愛している」と語り、作曲家の故郷に誘う。

そして奏でられる鈴木の第一音がズン!と、身体中に深く響いてくる。「外見とギャップがあるとよく言われるんです(笑)」と鈴木本人が語るように、その音色はソフトな外見とはまったく違う、骨太で芯のしっかりした、それでいてまろやかに心に深く訴えてくる。

「この曲はモーツァルトがマンハイムに立ち寄った際にソプラノ歌手に恋をした、幸せ溢れる喜びが感じられる」と鈴木が語ったように、音色は次第につややかな輝きを放ち広がっていく。

次いで2曲目はシューマン「ヴァイオリン・ソナタ 第2番ニ短調 Op.121」より第1楽章。「シューマンが晩年、心を病んでいた頃に書かれた曲だが、不安や悲しみの間に思い出がキラキラと垣間見える」と鈴木。心のなかでぐるぐると渦を巻くような不安ややるせなさを訴え、ともすればメロディが激流のように迫ってくる。しかし鈴木の演奏はしっかりと地に足がつき、決して流されないというような確たる芯のようなものが感じられた。

続いて3曲目はブラームス「ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調」。普段はピアノで演奏される機会の多い曲だがこの日はヨアヒムによるヴァイオリンとピアノに編曲されたものだ。ヨアヒムの門下生であるアウアーの弟子がハイフェッツ、その弟子である清水高師に鈴木は学んでいて「思い出深い曲」だという。 会場はハンガリー舞曲らしい、またブラームスらしい哀愁と情熱を帯びた音色に包まれた。

ポーランドの独立に情熱を傾けた音楽家パデレフスキ

4曲目に入る前に加藤が「今日は私たちには一つのミッションがあります。それは来ていただいたみなさまに“パデレフスキ”という音楽家を知っていただくということです」と話す。

イグナツィ・パデレフスキ(1860年~1941年)はポーランドのピアニストにして作曲家。「当時は今でいうマイケル・ジャクソンやレディ・ガガ並みに有名なピアニスト」で、ヨーロッパやアメリカなど各地で演奏活動を行う傍ら、そこで得た出演料等を当時ロシア帝国下にあった祖国ポーランドの独立運動に投げうった活動家でもあった。そして第一次大戦後にポーランドが独立した際、首相に選出されるという「闘うピアニストであり音楽家」だ。

加藤大樹

演奏された曲は、まず同じくポーランドの作曲家シマノフスキ『ロマンス ニ長調 Op. 23』。ヴァイオリンとピアノがまるでロマンティックな男女の語らいのような、どこか大人の雰囲気を漂わせる。最後のヴァイオリンの高音が官能的な味わいとともに静かに響き、消えていく。

そして5曲目がパデレフスキ作曲による「ヴァイオリン・ソナタ イ短調 Op.13」より第3楽章。スーパースター・ピアニストとして、また政治家としても活躍したパデレフスキだが、20歳の時に結婚するもすぐに妻に先立たれたという不孝にも見舞われている。加藤のピアノは祖国独立と音楽に情熱を傾ける疾走感、鈴木のヴァイオリンは悲しみを乗り越え、自らを奮い立たせ希望を見出そうとするような感情か。この2人の音色が重なりパデレフスキの駆け抜けた人生が描き出されるかのようだった。

鈴木舞

演奏後、プチプライズとして鈴木がミュンヘンのクリスマスマーケットで購入してきたクリスマス・グッズの当たるじゃんけん大会が行われ、会場は盛り上がる。そしてアンコールにドヴォルザーク「我が母の教えたまいし歌」が演奏され、コンサートは幕を閉じた。

ポーランドのコンクールが縁。メジャーな曲と珍しい曲を

演奏後、鈴木と加藤の2人にお話を伺った。

――素敵な演奏をありがとうございました。鈴木さんはもう何回も出演されていますが、今日のお客様はいかがでしたか?

鈴木:毎回お客さんの雰囲気が違いますね。今日はアットホームな感じでした。ここはお客様の顔が見えて距離が近く感じ、音楽を手渡ししていような空間だなと思います。

――2人で組んだのは今日が初めてということでしたが、今日の選曲はどのようにして決めたのでしょう。

鈴木:メインはポーランドの作曲家パデレフスキです。この2人が珍しい作曲家でもあるので、そのほかは聴きやすいシューマンやブラームス、モーツァルトなどを選びました。

――「パデレフスキを覚えて帰ってください」というミッションがありましたが、なぜでしょう。

加藤:私は4年前にポーランドのパデレフスキ国際コンクールに出場し、それをきっかけにパデレフスキの作品をレパートリーの一つとするようにしてきました。この作曲家はピアノソロの小作品が多いのですが、今回は鈴木さんと共演ということで、ヴァイオリン・ソナタをやってみたいと思ったんです。パデレフスキ自体が、ヴァイオリン、ピアノいずれの演奏家にとってもメジャーとは言い難いのですが、若い情熱があり、ロマンチシズムもあり、非常に美しい作品ですので、それを誰かが弾いていくことで知っていただき、また誰かが弾くといったように広まっていけばいいなと。

――鈴木さんはパデレフスキを演奏したことは?

鈴木:日本にパデレフスキ協会があり、そこの方にヴァイオリン・ソナタがあると教えていただきました。また動画サイトにも音源があって興味を持ち楽譜を見たら、いい演奏ができそうだと思ったんです。演奏している方が少ないので、取り組んでみたいとも思いました。

――鈴木さんは現在ミュンヘンに拠点を置かれていますね。前回出されたCDはフランスの曲でまとめられていましたが、勉強する場所というのは音楽に影響が出てくるものなのでしょうか。

鈴木:全然違いますね! 私はずっとフランスが好きでフランス音楽をやってきました。小学校の時に学校の授業にフランス語があったこともあり、フランス語の雰囲気は身体に入っており、最初に留学したローザンヌはフランス語圏なのでフランス人が多く、フランス文化にどっぷり浸りました。

その後、今度はドイツのレパートリーを勉強しようと思いミュンヘンに移ったのですが、音楽も全然違うんです。 求められている音色も奏法も違い、同じ曲を一つ取ってもフランスとドイツでは解釈がまるで違う。ドイツは論理的に、フランスはイマジネーションやフィーリングを大事にする感じというのでしょうか。まったく知らない言葉を一から勉強するような感じでした。ドイツ音楽ってこういう風に弾いてこういう風に解釈していくんだという、本当にひとつひとつ新しいことを学んでいる感じです。

――加藤さんはパデレフスキ国際ピアノコンクールで3位入賞とうかがっています。ポーランドと音楽について少しお話を聞かせていただけますか。

加藤:ポーランドは非常に難しい国で、2018年で独立100周年を迎えます。それまでは何百年も他国に支配されていたため、ポーランド人の魂というのは彼等にとっては特別大切なものなんです。音楽でいうと、パデレフスキ、シマノフスキにショパンのほか、有名な作曲家としてショパンを生んでいます。またポーランド出身の素晴らしい音楽家もたくさんいて、ポーランド独自の音楽文化を持っているとともに、彼らがヨーロッパの音楽に深く精通していることを感じます。私は今は日本に拠点を置いていますが、しばしば海外に行く機会があるので、そういう時にいろいろ吸収してこようと思っています。

――国やその土地の雰囲気は書かれた曲に深く影響を与え、またそうした空気が演奏に生かされ、おふたりそれぞれご自身の音楽の糧にされているということですね。ありがとうございました。

加藤大樹(ピアノ)、鈴木舞(ヴァイオリン)

取材・文=西原朋未 撮影=岩間辰徳

トリトン・アーツ・ネットワーク

雄大と行く昼の音楽さんぽ(お話し付き/90分休憩なし)

日時:5月15日(火)11:00~

会場:第一生命ホール

出演:鈴木舞(ヴァイオリン)、實川風(ピアノ)、山野雄大(音楽ライター)

加藤大樹

MIN-ON クラシック・プレミアム ベートーヴェン「英雄」「皇帝」

会場:横浜みなとみらい大ホール

指揮:田中祐子

演奏:加藤大樹(ピアノ)、神奈川フィルハーモニー管弦楽団

曲目:ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調「英雄」Op.55、ピアノ協奏曲第5番変ホ長調「皇帝」Op.73

モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.49

土岐祐奈/ヴァイオリン

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

2月25日(日)

滝千春/ヴァイオリン

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

3月4日(日)

藤井香織/フルート&藤井裕子/ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

3月11日(日)

あいのね/フルート、ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

3月18日(日)

但馬有紀美/ヴァイオリン

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

3月25日(日)

太田糸音/ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

4月8日(日)

寺下真理子/ヴァイオリン&SUGURU/(from TSUKEMEN)ピアノ

13:00~13:30

MUSIC CHARGE: 500円

■会場:eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F

■お問い合わせ:03-6452-5424

■営業時間 11:30~24:00(LO 23:00)、日祝日 11:30~22:00(LO 21:00)

※祝前日は通常営業

■公式サイト:http://eplus.jp/sys/web/s/sbc/index.html?